新入社員として社会に出ると、様々な場面でハラスメントに遭遇する可能性があります。特に歓迎会や忘年会などの場で行われる余興の強要は、パワーハラスメントになり得る代表的な事例です。

新入社員へのハラスメント行為とは

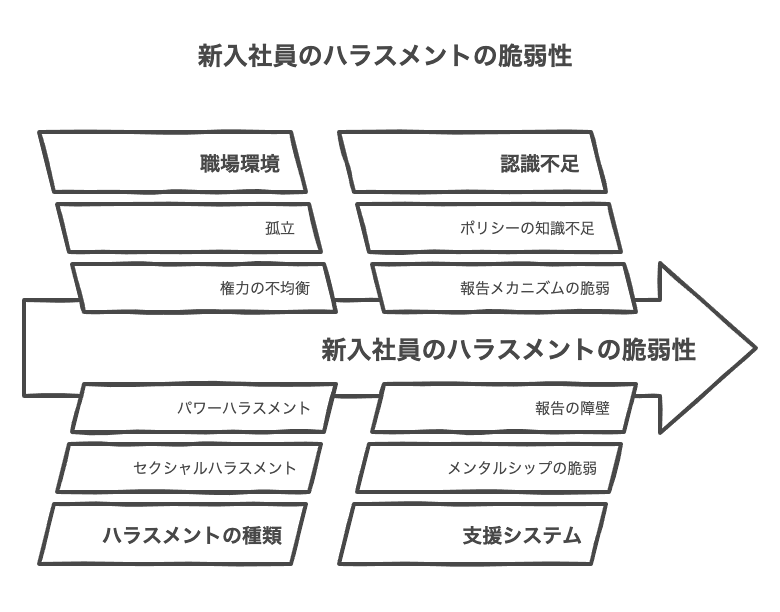

新入社員は職場での立場が弱く、上司や先輩からの言動に対して反論しづらい状況にあります。そのため、ハラスメントの被害を受けやすい傾向があり、どのような行為がハラスメントに該当するのか理解しておくことが重要です。

パワーハラスメントの定義と特徴

パワーハラスメントとは、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為を指します。具体的には、①優越的な関係を背景とし、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境が害されるものがパワハラに該当します。新入社員に対しては、「まだ会社に貢献していない」「新人だから我慢すべき」という理由で、過度な要求や理不尽な指導が行われることがあります。

新入社員が受けやすいハラスメントの種類

新入社員が受けやすいハラスメントには、過大な業務の要求、必要以上の叱責、人格否定、プライベートへの過度な干渉などがあります。特に「新人だから」という理由で、本来業務とは関係のない雑用を押し付けられたり、理不尽な命令に従わされたりするケースが見られます。また、「社会人としての常識」という名目で、個人の価値観や私生活に踏み込んだ指導が行われることもあります。

- 過大な業務要求(能力や経験に見合わない難しい仕事の強要)

- 過度な叱責(ミスに対する必要以上の厳しい指導)

- 人格否定(「使えない」「常識がない」などの人格を否定する発言)

- プライベートへの干渉(休日の過ごし方や交友関係への不必要な介入)

- 集団での無視や孤立化

新入社員へのハラスメントは、職場での優位性を背景に、業務の適正範囲を超えた言動によって行われます。

余興でのパワハラ事例と注意点

会社の宴会や歓迎会での余興は、一見すると親睦を深める場と思われがちですが、強制的に行わせる場合はパワハラになる可能性が高いです。特に新入社員に対する余興の強要は、注意が必要な代表的なハラスメント事例です。

強制的な余興参加がパワハラとなる理由

新入社員歓迎会や忘年会などで、新入社員に余興を強制することは、「業務の適正な範囲を超えた要求」に該当する可能性があります。特に本人が拒否しているにもかかわらず、「新人だから当然」「社会人として当たり前」などと言って強要する行為は、パワハラとみなされることがあります。全員強制参加の会社行事であれば、余興も「業務」の一環とみなされるため、断りづらい状況での強制は問題視されます。

余興に関する具体的なパワハラ例

「新人なら余興をやるのは当然」と強制したり、「余興をやらないと評価に影響する」と脅したりする行為は明らかなパワハラです。また、「余興のひとつもできないなんて、立派なサラリーマンになれない」など、人格を否定するような発言も問題です。さらに、「そのチームは売上が低かったから全員で踊れ」といった形で、罰ゲーム的に余興を強要することもハラスメントに該当します。

| 問題となる言動 | なぜパワハラになるか | 適切な対応 |

|---|---|---|

| 「新人は余興をやるのが当然だ」 | 業務との関連性がない強制 | 任意参加であることを明示する |

| 「余興をやらないと評価に影響する」 | 不当な脅しによる強制 | 業務評価と余興を切り離す |

| 「芸のひとつもできないなんて社会人失格だ」 | 人格否定につながる発言 | 個人の特性を尊重する |

「楽しそうにやっているから大丈夫」は危険な思い込み。本人が断れない雰囲気で強制されていないか注意が必要です。」

その他の注意すべきハラスメント事例

余興の強要以外にも、新入社員が職場で遭遇しやすいハラスメント事例はいくつもあります。これらの事例を知っておくことで、自分が被害者にならないよう、また無意識のうちに加害者にならないよう注意することができます。

指導を名目とした過度な叱責

新入社員への教育や指導を名目に、必要以上の叱責や暴言を繰り返すケースがあります。例えば、マニュアルを渡しただけで具体的な指導をせず、理解できないことを責めるような行為は適切な指導とは言えません。「これを見れば誰でもできる」と言いながら、実際には十分な説明がないまま仕事を任せ、できないことを責めるような行為はパワハラに該当します。

プライベートへの過度な干渉

新入社員のプライベートに過度に干渉することもハラスメントとなります。例えば、休日の過ごし方を細かく指示したり、交友関係について詮索したりする行為は適切ではありません。また、職場でのLINE交換を強制したり、飲み会や合コンへの参加を強要したりすることも、プライバシーの侵害につながる可能性があります。

- 具体的な指導なしに「できて当然」と責める

- ミスを公の場で大げさに叱責する

- 休日の過ごし方や交友関係を詮索・指示する

- 私的なSNSやLINEの交換を強制する

- 業務と関係ない飲み会への参加を強要する

新入社員へのハラスメントは、指導や親睦を装って行われることが多いため、その境界線を理解することが重要です。

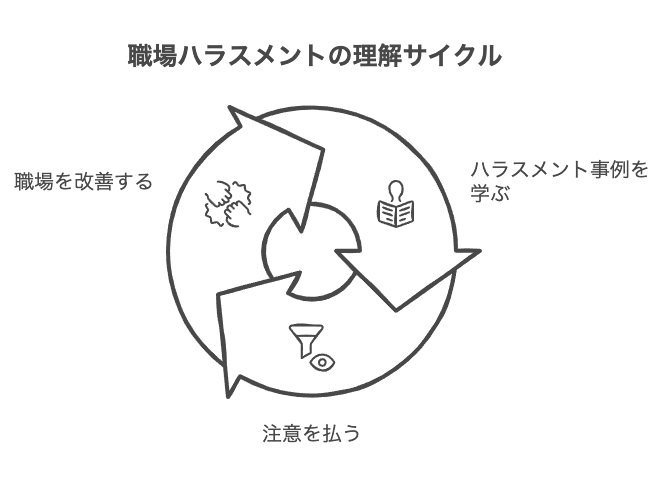

ハラスメント防止のための対策

新入社員へのハラスメントを防止するためには、組織全体での取り組みと個人の意識向上が不可欠です。ハラスメントのない健全な職場環境を作るために、具体的な対策を知っておきましょう。

組織としての防止策

企業はハラスメント防止のために、明確な方針の策定と周知、相談窓口の設置、定期的な研修の実施などの対策を講じる必要があります。特に新入社員に対しては、入社時の研修でハラスメントについての知識を提供し、困ったときの相談先を明確に伝えることが重要です。また、新入社員の教育担当者には、適切な指導方法についての研修を行うことも効果的です。

個人でできる対応と心構え

新入社員自身も、ハラスメントから身を守るための知識と心構えを持つことが大切です。ハラスメントを受けた場合は、一人で抱え込まず、信頼できる上司や先輩、相談窓口に相談することが重要です。また、可能であれば問題となる言動の記録を残しておくと、後の対応に役立ちます。周囲の社員も、ハラスメントを見かけたら声をかけたり、証拠を残したりするなど、被害者をサポートする姿勢が求められます。

| 対策 | 具体的な内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 明確な方針の策定と周知 | ハラスメント禁止の方針を明文化し全社員に周知 | ハラスメントへの意識向上 |

| 相談窓口の設置 | 匿名で相談できる窓口の設置 | 早期発見・解決の促進 |

| 定期的な研修の実施 | 全社員対象のハラスメント防止研修 | 正しい知識の習得と意識改革 |

| 新入社員へのサポート体制 | メンター制度や定期面談の実施 | 問題の早期発見と解決 |

「ハラスメントは誰もが加害者にも被害者にもなり得ます。常に相手の立場に立って考える習慣を身につけましょう。」

新入社員へのハラスメントは、職場環境を悪化させるだけでなく、個人の成長や組織の発展を阻害する要因となります。「昔はこうだった」という慣習や「社会人としての通過儀礼」という考え方を見直し、互いを尊重し合える職場づくりを心がけることが大切です。ハラスメントの知識を身につけ、適切な対応ができるようになることで、健全な職場環境の実現に貢献しましょう。

よくある質問

回答 本人が嫌がっている場合や強制される場合はパワハラに該当します。断りづらい雰囲気でも注意が必要です。

回答 信頼できる上司や相談窓口にすぐ相談しましょう。言動の記録を残しておくと役立ちます。

「一人で抱え込まず、必ず誰かに相談することが大切です。」

回答 飲酒の強要もハラスメントに該当します。体質や意思を尊重することが必要です。

回答 過度な叱責やプライベートへの干渉、雑用の押し付けなどが多いです。どれも業務の適正範囲を超えると問題です。

「“新人だから我慢”は時代遅れ。おかしいと思ったら声を上げましょう。」

回答 明確な方針の周知や相談窓口の設置、定期的な研修が有効です。新入社員へのサポート体制も重要です。