企業に入社した新入社員の約3人に1人が3年以内に離職しているという現実があります。この数字は近年上昇傾向にあり、企業にとっても若手社員にとっても重要な課題となっています。

新入社員の離職率の現状

最新の調査によると、新入社員の離職率は学歴によって若干の差はあるものの、全体的に高い水準にあります。特に大卒の新入社員でも3年以内に約35%が離職するという状況は、企業の人材育成や若手のキャリア形成において大きな課題となっています。

厚生労働省の最新データによると、大卒新入社員の3年以内離職率は34.9%、高卒は38.4%、短大卒は44.6%に達しています。

この数字は単なる統計ではなく、多くの若者が社会人としての第一歩で躓いている現実を表しています。また、この離職率は企業規模によっても異なり、一般的に中小企業ほど離職率が高い傾向にあります。

離職率の推移と傾向

新入社員の離職率は、景気の変動に伴って上下する傾向があります。就職氷河期と呼ばれた1999年~2005年頃は離職率が35%前後と高く、その後やや改善したものの、近年は再び上昇傾向にあります。

| 学歴 | 1年目離職率 | 2年目離職率 | 3年目離職率 | 3年以内離職率 |

|---|---|---|---|---|

| 大学卒 | 12.3% | 12.3% | 10.3% | 34.9% |

| 短大等卒 | 18.5% | 14.1% | 12.0% | 44.6% |

| 高校卒 | 16.7% | 12.2% | 9.4% | 38.4% |

特徴的なのは、1年目の離職率が最も高く、その後2年目、3年目と徐々に低下していく点です。これは入社直後の「リアリティショック」が大きな影響を与えていることを示唆しています。

業界別の離職率の違い

離職率は業界によっても大きく異なります。一般的に、サービス業や小売業、飲食業などは離職率が高く、製造業や金融業などは比較的低い傾向にあります。

- 離職率が高い業界:宿泊業・飲食サービス業、小売業、医療・福祉

- 離職率が中程度の業界:情報通信業、建設業、不動産業

- 離職率が低い業界:製造業、金融・保険業、公務員

業界による離職率の違いは、労働環境や給与水準、キャリアパスの明確さなど様々な要因が影響しています。特に労働時間が長く、給与水準が低い業界では離職率が高くなる傾向があります。

離職率の数字だけを見て判断するのは危険です。重要なのは「なぜ辞めるのか」という原因を理解し、改善することです。

離職が増えている要因6つ

新入社員の離職率が高い背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、特に影響が大きいと考えられる6つの要因について詳しく解説します。これらの要因を理解することで、離職を防ぐための対策を考えるヒントになるでしょう。

1. 入社前の期待と現実のギャップ

新入社員の離職理由として最も多いのが、入社前に抱いていた期待と実際の仕事内容や職場環境とのギャップです。これは「リアリティショック」とも呼ばれ、入社後の落胆や失望につながります。

- 採用時に聞いていた仕事内容と実際の業務が異なる

- 自分のスキルや適性と仕事内容が合わない

- 想像していたよりも単調で創造性に欠ける業務が多い

- 自分の希望や強みを活かせる機会が少ない

特に問題なのは、採用活動時に企業側が良い面ばかりを強調し、仕事の厳しさや大変さについて十分に伝えていないケースです。また、新入社員自身も就職活動時に企業研究が不十分だったり、自己分析が甘かったりすると、このギャップが大きくなります。

リアリティショックは新入社員の離職理由の中でも最も大きな要因であり、入社前の期待と現実のギャップが大きいほど離職リスクは高まります。

2. 職場の人間関係の問題

職場の人間関係も離職を考える大きな要因です。特に上司や先輩との関係が悪かったり、職場の雰囲気がギスギスしていたりすると、新入社員は孤立感や疎外感を感じやすくなります。

- 上司からの過度な叱責や理不尽な指導

- 同僚や先輩との人間関係のトラブル

- 職場内のコミュニケーション不足

- ハラスメント(パワハラ、セクハラなど)の存在

- 相談できる相手がいない孤立感

新入社員は社会人経験が浅いため、職場の人間関係に悩んでも適切な対処法がわからないことが多いです。また、最近ではSNSの普及により、他社の職場環境と比較する機会も増え、「もっと良い環境があるのでは」と考えやすくなっています。

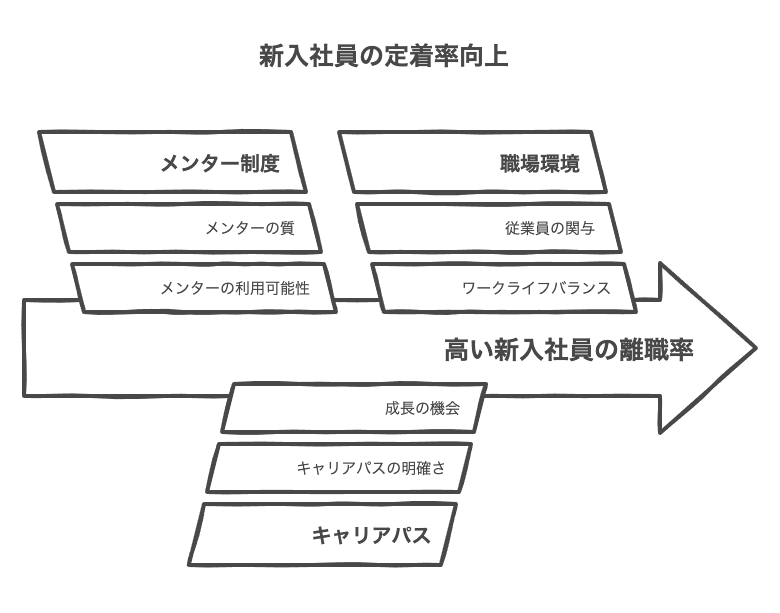

人間関係の問題は一朝一夕には解決しませんが、メンター制度や定期面談など、新入社員が孤立しない仕組みづくりが重要です。

3. 労働条件への不満

給与や労働時間、休暇取得のしやすさなど、労働条件に対する不満も離職の大きな要因です。特に、長時間労働や休日出勤が常態化している職場では、新入社員のモチベーションが急速に低下します。

| 労働条件の問題 | 具体的な事例 | 影響 |

|---|---|---|

| 給与の低さ | 同業他社と比較して給与水準が低い | 経済的不安、モチベーション低下 |

| 長時間労働 | 慢性的な残業、休日出勤の常態化 | 心身の疲労、プライベート時間の喪失 |

| 休暇取得の難しさ | 有給休暇が取りづらい雰囲気 | ストレス蓄積、リフレッシュ不足 |

| 福利厚生の不足 | 社会保険や健康管理制度の不備 | 将来への不安、会社への不信感 |

特に最近の若手社員は、ワークライフバランスを重視する傾向が強く、「仕事のために生活を犠牲にする」という価値観に共感しにくくなっています。また、インターネットやSNSで他社の労働条件を簡単に知ることができるため、自社の条件が悪いと感じると転職を検討する傾向があります。

4. キャリア形成への不安

自分の将来のキャリアに対する不安や展望の見えなさも、離職を考える大きな要因です。特に、成長機会が少なかったり、スキルアップの道筋が見えなかったりすると、新入社員は「このまま続けても将来性がない」と感じてしまいます。

- 教育・研修制度の不足

- キャリアパスが不明確

- 専門スキルが身につかない業務内容

- 昇進・昇格の見通しが立たない

- 自己成長を感じられない日々の業務

現代の若手社員は「終身雇用」や「年功序列」といった従来の日本型雇用システムへの信頼が薄れており、自分自身でキャリアを構築していく意識が強くなっています。そのため、現在の職場で成長できないと感じると、早期に見切りをつけて転職する傾向があります。

5. 企業文化や価値観の不一致

企業の文化や価値観が自分と合わないと感じることも、離職の要因となります。特に、企業理念や行動指針が形骸化していたり、実際の社内の雰囲気と乖離していたりすると、新入社員は違和感や不信感を抱きます。

- 企業の理念や方針に共感できない

- 社内の意思決定プロセスが不透明

- 古い慣習や形式主義への違和感

- 多様性や柔軟性の欠如

- 社会貢献や環境配慮などの価値観の違い

最近の若手社員は社会的な意義や自己実現を重視する傾向があり、単に「お金を稼ぐため」だけでなく、「社会に貢献している実感」や「自分の価値観と合った環境で働きたい」という思いが強くなっています。そのため、企業文化や価値観の不一致は以前よりも離職理由として大きな比重を占めるようになっています。

6. 労働市場の変化

近年の労働市場の変化も、新入社員の離職率上昇に影響しています。特に、転職市場の活性化や「第二新卒」の需要増加により、新卒で入社した会社を辞めることへのハードルが下がっています。

| 労働市場の変化 | 影響 |

|---|---|

| 転職市場の活性化 | 転職エージェントやサイトの充実により、転職情報へのアクセスが容易になった |

| 第二新卒の需要増加 | 早期離職者を積極的に採用する企業が増え、転職のハードルが下がった |

| 終身雇用意識の希薄化 | 一つの会社で長く働くという価値観が薄れ、キャリアチェンジが一般的になった |

| 働き方の多様化 | フリーランスやリモートワークなど、従来の雇用形態以外の選択肢が増えた |

労働市場の流動性が高まり、「我慢して続けるより、自分に合った環境を探す」という考え方が一般的になったことが、新入社員の離職率上昇に影響しています。

転職のハードルが下がった今、企業は「辞めさせない仕組み」より「働きたいと思える環境」づくりに注力すべきです。