現代のビジネス社会では「スキルアップ」や「キャリアアップ」という言葉をよく耳にします。しかし、実際には「仕事でスキルアップしたくない」と感じている人も少なくありません。

このような気持ちは決して珍しいものではなく、様々な理由や背景があります。本記事では、スキルアップに消極的になる理由と、そのような状況での対処法について解説します。

スキルアップしたくない理由

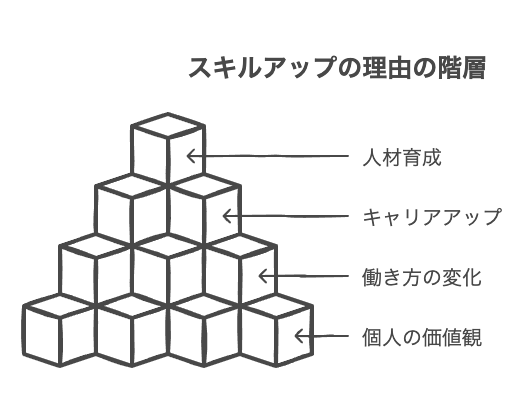

「仕事でスキルアップしたくない」と感じる人が増えています。一般的に成長意欲が低いと否定的に捉えられがちですが、実はそこには様々な合理的な理由が隠れています。現代の多様な働き方や価値観の変化を背景に、スキルアップへの消極性には複数の要因が関わっています。

スキルアップを望まない理由を理解することは、自分自身の働き方を見つめ直す良い機会となるでしょう。また、組織側にとっても、社員のモチベーション向上や適切な人材育成を考える上で重要な視点となります。

責任の増加を避けたい

スキルアップすると、それに伴って責任も増えることが多くあります。新しいスキルを身につけると、より複雑な業務や重要なプロジェクトを任されるようになり、失敗した際のリスクも大きくなります。

例えば、一般社員からチームリーダーになると、自分の仕事だけでなくチーム全体の成果に責任を持つことになります。また、専門スキルを身につけると、その分野のエキスパートとして周囲から期待され、プレッシャーを感じることもあるでしょう。

男女共同参画局の調査によると、「負荷の少ないことを仕事にして働きたい」と考える人が男性で74.3%、女性で83.3%にも上ります。この数字からも、多くの人が過度な責任や負担を避けたいと考えていることがわかります。

ワークライフバランスを優先したい

スキルアップには時間と労力が必要です。新しい知識や技術を習得するためには、業務時間外の学習や研修参加が求められることも多く、その結果、プライベートの時間が削られてしまいます。

特に近年は、仕事以外の時間を大切にする価値観が広がっています。家族との時間、趣味や自己啓発、単純にリラックスする時間など、仕事以外の生活を充実させたいと考える人が増えているのです。

例えば、30代の会社員Aさんは、課長への昇進を打診されましたが、残業や休日出勤が増えることを懸念して断りました。Aさんにとって、プライベートの時間は仕事での成功よりも重要だったのです。

スキルアップを避ける選択も一つの戦略です。自分の価値観に正直になり、何を優先すべきか考えることが大切です。

| スキルアップを避ける理由 | 具体的な懸念 | 背景にある価値観 |

|---|---|---|

| 責任増加の回避 | 失敗時のリスク、プレッシャー | 精神的な安定を重視 |

| ワークライフバランス | 学習時間の確保、プライベート時間の減少 | 仕事以外の生活の充実 |

「仕事でスキルアップしたくない」と感じることは、必ずしも悪いことではなく、個人の価値観や人生設計に基づいた合理的な選択である場合も多いのです。

現状維持を望む心理的背景

「仕事でスキルアップしたくない」という気持ちの背景には、単なる怠惰ではなく、様々な心理的要因が存在します。これらの心理を理解することで、自分自身の本当の気持ちや価値観に気づくきっかけになるかもしれません。また、組織側も社員の心理を理解することで、より効果的な人材育成や職場環境の改善につなげることができるでしょう。

現状維持を望む心理は、必ずしもネガティブなものではありません。それぞれの人生観や価値観に基づいた選択として尊重されるべきものです。

現在の仕事や生活に満足している

スキルアップしたくないと感じる理由の一つに、現在の仕事や生活に満足しているケースがあります。給料、仕事内容、人間関係に不満がなければ、あえて変化を求める必要性を感じないのは自然なことです。

例えば、安定した職場で、適度な責任と業務量のバランスが取れている場合、現状を維持することで精神的な安定を得られます。また、すでに自分の能力や適性に合った仕事に就いている場合、無理にスキルアップして別の領域に挑戦するよりも、現在の専門性を維持する方が合理的な選択かもしれません。

- 現在の収入で生活に十分満足している

- 職場の人間関係が良好で、働きやすい環境がある

- 仕事内容が自分の適性や興味に合っている

- 現在のワークライフバランスに満足している

変化や新しいことへの不安

人間には「変化を恐れる」という本能的な側面があります。新しいスキルを習得するプロセスには、未知の領域に踏み出す不安や、失敗するかもしれないという恐れが伴います。

特に、これまで安定した実績を上げてきた人ほど、「今の自分の評価を下げたくない」という気持ちから、新しいチャレンジを避ける傾向があります。例えば、長年同じ業務を担当してきたベテラン社員が、新しいシステムやツールの導入に抵抗を示すケースは珍しくありません。

また、年齢を重ねるにつれて「新しいことを覚える能力が落ちているのではないか」という不安を感じる人も多いです。このような心理的なハードルが、スキルアップへの意欲を低下させる要因となっています。

現状維持を望む心理の背景には、単なる怠惰ではなく、現在の安定を大切にする価値観や、変化に対する自然な不安があることを理解することが重要です。

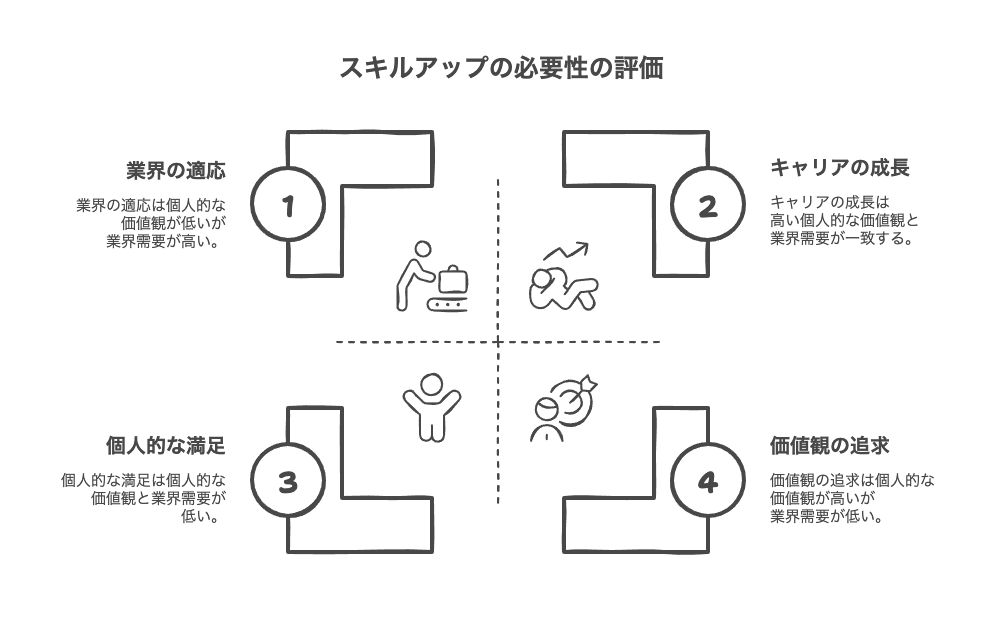

スキルアップしない場合のリスク

「仕事でスキルアップしたくない」と感じることは個人の選択として尊重されるべきですが、その一方で、長期的に見るとキャリアや人生に影響を与える可能性もあります。スキルアップを避けることで生じる潜在的なリスクを理解しておくことで、より自分に合った働き方を選択する判断材料になるでしょう。

ただし、これらのリスクは絶対的なものではなく、個人の状況や業界の特性、社会環境によって大きく異なります。自分自身のキャリアプランや価値観と照らし合わせて考えることが大切です。

キャリアの停滞と市場価値の低下

スキルアップを避け続けると、長期的には市場での競争力が低下する可能性があります。特に技術革新の速い業界では、新しい知識やスキルを習得しないと、徐々に時代遅れになってしまうリスクがあります。

例えば、IT業界では技術の進化が非常に速く、数年前に主流だった技術が今では使われなくなっているケースも少なくありません。このような環境で新しい技術を学ばないでいると、転職が必要になった際に不利な立場に立たされる可能性があります。

また、同じ会社内でも、スキルアップを続ける同僚と比較されることで、評価や昇進の機会が減少する可能性もあります。特に、会社の方針変更や組織再編があった場合、新しいスキルを持たない社員は配置転換や最悪の場合は雇用リスクに直面することもあります。

モチベーションの低下と仕事の満足度

短期的には楽に感じるかもしれませんが、長期間同じ業務を繰り返すことで、仕事へのモチベーションが低下する可能性があります。人間は適度な挑戦や成長を経験することで、仕事に対する満足感や充実感を得られる傾向があります。

例えば、同じ業務を5年、10年と続けていると、最初は効率的にこなせるようになりますが、次第に単調さを感じ、仕事への興味や情熱が薄れていくことがあります。これは「燃え尽き症候群」や「職業的停滞感」と呼ばれる状態につながることもあります。

また、周囲の同僚が新しいスキルを身につけて活躍する姿を見ることで、相対的な劣等感や焦りを感じる可能性もあります。このような感情が積み重なると、職場での自己肯定感が低下し、仕事の満足度にも影響を与えるでしょう。

| リスクの種類 | 短期的な影響 | 長期的な影響 |

|---|---|---|

| キャリアの停滞 | 昇進・昇給機会の減少 | 市場価値の低下、転職の選択肢減少 |

| モチベーション低下 | 仕事への興味減少 | 燃え尽き症候群、職業的停滞感 |

| 技術的陳腐化 | 新しいプロジェクトから外される | 業界の変化についていけなくなる |

スキルアップに消極的な場合の対処法

「仕事でスキルアップしたくない」と感じている場合でも、自分の価値観や状況に合った対処法を見つけることで、キャリアや人生の満足度を高めることができます。ここでは、スキルアップに消極的な場合の現実的な対処法について考えてみましょう。

重要なのは、他人の価値観や一般的な成功の定義に振り回されず、自分自身が何を大切にしたいのかを明確にすることです。その上で、自分なりのキャリアパスや働き方を選択していくことが、長期的な満足につながります。

自分に合った働き方を見つける

スキルアップに消極的な場合は、無理に一般的なキャリアパスを追求するのではなく、自分の価値観や強みを活かせる働き方を模索することが大切です。

例えば、管理職への昇進よりも、専門職として現場で活躍することを選ぶという選択肢もあります。多くの企業では、マネジメントラインとは別に、専門性を活かしたキャリアパスを用意しています。自分の得意分野を深めることで、無理なく価値を発揮できる可能性があります。

また、ワークライフバランスを重視したい場合は、フレックスタイム制度や在宅勤務が可能な職場への転職を検討するのも一つの方法です。自分の生活スタイルに合った働き方を選ぶことで、仕事とプライベートの両立が図れます。

- 専門職としてのキャリアパスを検討する

- ワークライフバランスを重視した職場環境を探す

- 自分の強みや得意分野を活かせる業務に集中する

- 副業や趣味など、仕事以外での自己実現を図る

最小限のスキルアップで対応する

完全にスキルアップを拒否するのではなく、必要最小限のスキルアップを行うという選択肢もあります。業界や職種によって必須となるスキルは異なりますが、基本的な変化に対応できる程度のスキルを身につけておくことで、キャリアの安定性を保つことができます。

例えば、IT関連の業務では、基本的なデジタルリテラシーを維持することが重要です。新しいシステムやツールの基本操作を習得するだけでも、業務の継続性を確保できます。また、業界のトレンドや最新情報に触れる程度の学習であれば、大きな負担にならずに実施できるでしょう。

小さな一歩から始めることで、スキルアップへの心理的ハードルを下げることもできます。例えば、週に1時間だけオンライン学習に取り組む、月に1冊業界関連の書籍を読むなど、無理のないペースで始めてみるのも良いでしょう。

完全にスキルアップを拒否するのではなく、自分のペースで少しずつ学ぶ姿勢を持つことが長期的には最も負担が少ない選択かもしれません。

スキルアップに消極的な場合でも、自分の価値観に合った働き方を選択したり、最小限の学習を継続したりすることで、キャリアの安定性と仕事の満足度を両立させることは可能です。

以上、「仕事でスキルアップしたくない」と感じる理由と対処法について解説しました。スキルアップへの姿勢は個人の価値観や人生設計によって異なり、一概に良い悪いと判断できるものではありません。

大切なのは、他人の価値観や社会的な成功の定義に振り回されず、自分自身が何を大切にしたいのかを明確にすることです。その上で、自分なりのキャリアパスや働き方を選択していくことが、長期的な満足につながるでしょう。

ただし、完全にスキルアップを拒否することのリスクも理解した上で、最小限の学習や自己成長は継続することをおすすめします。変化の激しい現代社会では、基本的な適応力を維持することが、自分の選択肢を守ることにつながります。

自分らしい働き方を見つけ、無理なく長く活躍できるキャリアを築いていきましょう。

よくある質問

回答 直接的に「スキルアップしたくない」と伝えるのではなく、現在の業務に集中したい理由や自分の強みを活かしたい方向性を伝えるとよいでしょう。自分の価値観を尊重しつつも、建設的な対話ができる表現を心がけることが大切です。

拒否の姿勢ではなく、自分の強みや貢献できる方法を提案する姿勢が大切です。「何をしたくないか」ではなく「何ならできるか」を伝えましょう。

回答 公務員や一部の事務職、製造業の特定の技能職など、比較的安定した業務内容の職種があります。ただし、どんな職種でも基本的な変化への対応力は必要であり、最低限の学習姿勢は持っておくことをお勧めします。

回答 まずは自分が本当に大切にしたい価値観(ワークライフバランス、安定性など)を明確にしてみましょう。また、自分の興味がある分野や得意なことから少しずつ学び始めると、自然と学習意欲が湧いてくることもあります。

回答 自分のペースで取り組める範囲で最小限の対応をしつつ、長期的には自分の価値観に合った職場環境を探すことも検討しましょう。また、会社が求めるスキルアップの本質(例:効率化、顧客対応力など)を理解し、自分なりの方法で貢献できないか考えてみることも大切です。

会社の求めるものと自分の価値観のバランスを取ることが重要です。完全に拒否するのではなく、自分なりの貢献方法を見つけることで、両者の折り合いをつけられることも多いものです。

回答 年齢や環境の変化によって、キャリアに対する考え方は変わることが多いです。若い頃はスキルアップに消極的でも、キャリアの安定性を求める時期になると学習意欲が高まったり、逆に年齢を重ねて価値観が変わることで、仕事以外の充実を優先するようになったりすることもあります。