ビジネスの世界において、約束時間を守ることは単なるマナーではなく、信頼関係を構築するための基本的な要素です。「時は金なり」という言葉があるように、ビジネスパーソンにとって時間は非常に貴重な資源であり、相手の時間を尊重することは相手自身を尊重することにつながります。この記事では、ビジネスシーンにおける約束時間のマナーについて、実践的なポイントを解説します。

約束時間のビジネスマナーが信頼構築に与える影響

ビジネスの場では、約束時間を守ることが第一印象や信頼関係の構築に大きく影響します。約束時間のビジネスマナーを徹底することは、あなた自身の評価だけでなく、所属する組織の評価にも直結します。時間に対する姿勢は、仕事に対する姿勢の表れとも言えるでしょう。

時間厳守がもたらすビジネス上のメリット

約束時間を守ることで得られるビジネス上のメリットは多岐にわたります。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。

- 信頼関係の構築・強化

- プロフェッショナルとしての評価向上

- 商談や会議の効率化

- ストレスの軽減

- ビジネスチャンスの拡大

例えば、ある営業担当者は常に約束時間の5分前に到着することを習慣にしていました。その姿勢が顧客から高く評価され、「あの会社は時間に正確だから、納期も守ってくれるだろう」という信頼を勝ち取り、大型契約の獲得につながったケースもあります。逆に、常に遅刻する営業担当者は、どんなに優れた商品やサービスを提供していても、「約束を守れない人」という印象から商談が進展しないこともあるのです。

時間を守るというのは「見えない約束」の第一歩です。特に日本のビジネス文化では、時間厳守は暗黙の了解とされています。実は「5分前行動」を習慣にしている人ほど、キャリアの長期的な成功率が高いというデータもあるんですよ。

時間に対する文化的な違いと国際ビジネスでの注意点

時間に対する感覚は文化によって異なります。国際ビジネスの場では、この違いを理解しておくことが重要です。

| 文化圏 | 時間に対する一般的な考え方 | ビジネスでの対応 |

|---|---|---|

| 日本・ドイツなど | 時間に非常に厳格。数分の遅れも失礼とされる | 約束時間の5〜10分前に到着するのが理想的 |

| アメリカ・イギリスなど | 時間を重視するが、5分程度の遅れは許容範囲 | 定刻通りか少し早めの到着を心がける |

| 南欧・中南米など | 時間に比較的柔軟。30分程度の遅れも一般的 | 現地の習慣を尊重しつつも、自身は時間通りに |

| 中東・アフリカの一部 | 関係性構築を時間より重視する傾向 | 余裕を持ったスケジュール設定と柔軟な対応 |

例えば、ドイツでのビジネスミーティングでは、1分でも遅れると非常に失礼とされることがありますが、スペインやイタリアでは15〜30分程度の遅れは珍しくありません。しかし、どの国でビジネスをする場合でも、外国人である自分が現地の「ゆるい時間感覚」に合わせるのではなく、むしろ時間厳守を心がけることで好印象を与えることができます。

シーン別・約束時間のビジネスマナー実践ガイド

ビジネスシーンによって、適切な時間マナーは異なります。約束時間のビジネスマナーは、状況に応じて適切に対応することが重要であり、それぞれのシーンに合わせた時間感覚を身につけることがプロフェッショナルの条件です。ここでは、代表的なビジネスシーンごとの時間マナーについて解説します。

商談・訪問時の時間マナー

取引先への訪問や商談は、ビジネス関係の構築において特に重要なシーンです。以下のポイントを押さえて、適切な時間マナーを実践しましょう。

- 訪問時は約束時間の5〜10分前に到着するのが理想的

- あまりに早すぎる到着(30分以上前)も相手に負担をかける可能性がある

- 受付での申告は約束時間の5分前を目安に

- 遅刻しそうな場合は、できるだけ早く連絡を入れる

- 商談の終了時間も意識し、予定時間を超過しないよう心がける

例えば、14時から商談の予定がある場合、13:50〜13:55頃に相手先のオフィスに到着し、受付で「14時にアポイントメントをいただいております」と伝えるのが適切です。もし交通機関の遅延などで遅れそうな場合は、わかった時点ですぐに連絡を入れ、到着予定時刻を伝えましょう。

訪問時の「ちょうどいい到着時間」は、実は相手の準備時間も考慮して決めるのがプロの技。あまりに早く着きすぎると、相手は「もう来てるのに待たせてしまっている」と焦ってしまいます。5〜10分前の到着が、お互いにとって最も心地よいタイミングなんです。

また、商談の終了時間も約束時間の一部です。「あと5分で終了時間ですが、もう少しお時間よろしいでしょうか」など、相手の予定を確認する配慮も大切です。特に相手が次の予定を控えている場合は、約束した終了時間を厳守しましょう。

会議・ミーティングでの時間管理

社内外の会議やミーティングでも、時間に関するマナーが重要です。参加者全員の時間を有効に使うための心得を理解しましょう。

| シーン | 理想的な行動 | 避けるべき行動 |

|---|---|---|

| 会議の開始前 | 5分前には席に着き、資料の準備を完了させる | 開始時間ギリギリや遅れての入室 |

| オンライン会議 | 3〜5分前に接続し、音声・映像の確認を済ませる | 接続トラブルで開始を遅らせる |

| プレゼン担当時 | 割り当て時間内に収まるよう準備し、時計を確認しながら進行 | 時間を大幅に超過する |

| 会議の終了時 | 予定終了時間を守り、延長する場合は参加者の了承を得る | 終了時間を無視して話し続ける |

特に注意したいのが、会議の進行役やプレゼンテーションを担当する場合の時間管理です。自分の担当時間を守ることは、他の参加者への敬意を示すことになります。例えば、15分の持ち時間がある場合は、12〜13分程度で主要な内容を話し、残りの時間で質疑応答ができるよう準備しておくと良いでしょう。

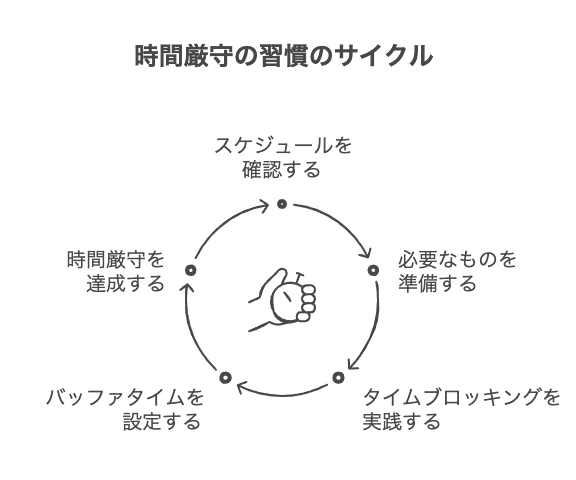

遅刻しないための事前準備と時間管理テクニック

約束時間を守るためには、日頃からの準備と時間管理のスキルが欠かせません。約束時間のビジネスマナーを実践するための具体的な準備と時間管理のテクニックを身につけることで、余裕を持った行動が可能になります。ここでは、遅刻を防ぐための実践的なテクニックを紹介します。

移動時間の見積もりと余裕を持ったスケジューリング

遅刻を防ぐ最も基本的な方法は、移動時間を正確に見積もり、余裕を持ったスケジュールを組むことです。以下のポイントを意識して計画を立てましょう。

- 通常の移動時間に加えて20〜30%の余裕を見込む

- ラッシュアワーや悪天候の可能性を考慮する

- 初めての場所への訪問は、事前に経路を確認する

- 複数の交通手段を把握しておく(代替ルートの確保)

- 前の予定との間に十分な移動時間を確保する

例えば、通常30分かかる移動であれば、少なくとも40分は見ておくと安心です。特に重要な商談や会議の場合は、さらに余裕を持たせることをおすすめします。また、スマートフォンのマップアプリなどを活用して、リアルタイムの交通情報をチェックする習慣をつけると良いでしょう。

時間管理のプロは「マーフィーの法則」を常に意識しています。「何かが起こり得るなら、それは起こる」という考え方です。電車が遅延するかも、道に迷うかも、エレベーターが混むかも…と想定して、常に「プランB」を持っておくことが大切です。

デジタルツールを活用した効率的な時間管理法

現代のビジネスパーソンは、様々なデジタルツールを活用して効率的に時間管理を行うことができます。以下のようなツールやテクニックを活用しましょう。

| ツール・テクニック | 活用方法 | メリット |

|---|---|---|

| カレンダーアプリ | 予定の登録と通知設定、移動時間も含めて予定をブロック | 予定の可視化、リマインダー機能による忘れ防止 |

| 交通案内アプリ | 最適ルートの検索、リアルタイムの遅延情報確認 | 正確な移動時間の把握、代替ルートの素早い検索 |

| タイムトラッキングアプリ | 日々の活動時間を記録・分析 | 時間の使い方の可視化、無駄な時間の特定 |

| タイムブロッキング法 | 1日のスケジュールを事前にブロック分けして計画 | 集中力の向上、タスク間の移動時間の確保 |

特に有効なのが、カレンダーアプリでの「移動時間のブロック」です。例えば、13時から会議がある場合、12:30〜13:00を「移動時間」としてカレンダーに登録しておくことで、前の予定が長引いても移動時間を確保できます。また、重要な予定の前日と当日朝にリマインダーを設定しておくと、準備や出発時間を忘れることがなくなります。

遅刻してしまった場合の対応と挽回策

どんなに準備をしていても、予期せぬ事態で遅刻してしまうことはあります。約束時間のビジネスマナーには、遅刻した場合の適切な対応方法も含まれており、誠実な謝罪と適切なフォローアップが信頼回復の鍵となります。ここでは、万が一遅刻してしまった場合の対応策について解説します。

遅刻の連絡と謝罪の仕方

遅刻が避けられないと判断した時点で、すぐに連絡を入れることが重要です。以下のポイントを押さえて、適切な連絡と謝罪を行いましょう。

- 遅れることがわかった時点で、できるだけ早く連絡する

- 予想される到着時間を具体的に伝える

- 遅刻の理由を簡潔に説明する(言い訳にならないよう注意)

- 相手の判断を仰ぐ(「このまま待っていただけるか、日程変更が良いか」など)

- 謝罪の言葉は丁寧に、しかし長くなりすぎないように

例えば、「大変申し訳ございません。電車の遅延により、約束の14時に間に合いそうにありません。現在の状況ですと、14時20分頃の到着になりそうです。このままお待ちいただけるか、または改めて日程調整をさせていただいた方がよろしいでしょうか」といった伝え方が適切です。

遅刻の連絡で大切なのは「選択権を相手に渡す」という姿勢です。「少し遅れますが、そのまま向かいます」と一方的に決めるのではなく、「このまま待っていただけるか、日程変更すべきか」と相手に判断を委ねることで、相手の時間を尊重する姿勢を示せます。

遅刻後のリカバリー戦略と信頼回復のポイント

遅刻してしまった後も、適切な対応で信頼を回復することは可能です。以下のポイントを意識して、リカバリーを図りましょう。

| タイミング | 取るべき行動 | 避けるべき行動 |

|---|---|---|

| 到着直後 | 簡潔に謝罪し、すぐに本題に入る準備を示す | 長々と言い訳を続ける、他者や状況のせいにする |

| 会議・商談中 | 集中して参加し、積極的に貢献する | 遅刻の影響で消極的になる、早く終わらせようとする |

| 終了後 | 改めて謝罪し、次回は必ず時間を守ることを約束する | 何事もなかったかのように振る舞う |

| 後日 | お詫びのメールや次回の約束では特に時間厳守を心がける | 再び遅刻を繰り返す |

例えば、遅刻して商談に参加した場合は、到着後に「お待たせして申し訳ございませんでした」と簡潔に謝罪し、すぐに「それでは、本題に入らせていただいてもよろしいでしょうか」と切り替えることが大切です。終了後には改めて「本日は時間通りにお伺いできず、大変失礼いたしました。次回からは必ず時間を守るよう心がけます」と伝えると良いでしょう。

また、重要な取引先への遅刻の場合は、後日メールなどでお詫びの言葉を送ることも信頼回復に効果的です。ただし、謝罪が形式的にならないよう、具体的な改善策(「今後は30分前に最寄り駅に到着するよう計画します」など)を示すことが重要です。

ビジネスにおける約束時間のマナーは、単なる形式的なルールではなく、相手への敬意と信頼関係の構築に直結する重要な要素です。時間を守ることは、自分自身の評価だけでなく、所属する組織の評価にも影響します。日頃から余裕を持ったスケジュール管理を心がけ、万が一遅刻してしまった場合も適切な対応ができるよう準備しておきましょう。

時間に対する姿勢は、仕事に対する姿勢の表れです。「時間を守る人は約束も守る」という信頼を勝ち取ることで、ビジネスの成功につながることでしょう。この記事で紹介した約束時間のマナーを実践し、信頼されるビジネスパーソンを目指してください。

よくある質問

回答 5分前に到着することで、心と体に余裕を持って約束に臨めるためです。また、相手に「この人は時間を大切にしている」という信頼感を与えることができます。

「5分前行動」は単なる時間の問題ではなく、準備の姿勢を示すものです。早めに到着することで、トイレに行ったり資料を確認したりする時間が確保でき、ベストコンディションで臨めるというメリットもありますよ。

回答 約束時間の30分以上前に到着した場合は、近くのカフェで時間を調整するのが良いでしょう。約束の5〜10分前に受付に行くのがビジネスマナーとして適切です。

回答 遅れることが確実だとわかった時点で、できるだけ早く連絡すべきです。具体的な到着予定時刻と遅延の状況を簡潔に伝え、相手の判断を仰ぎましょう。

遅刻の連絡は「早ければ早いほど良い」と覚えておきましょう。相手も予定を調整できるので、10分遅れるとわかったら10分前に、30分遅れるとわかったら30分前に連絡するのではなく、わかった時点ですぐに連絡することが大切です。

回答 オンライン会議は3〜5分前に接続し、音声や映像の確認を済ませておくのが理想的です。早すぎると主催者の準備中に入ってしまう可能性があるため注意しましょう。

回答 全ての時計を5〜10分進めておくことと、移動時間に最低30%の余裕を見込むことが効果的です。また、前の予定と次の予定の間に必ず「移動時間」をカレンダーに入れる習慣をつけましょう。

慢性的な遅刻癖の多くは「楽観的すぎる時間見積もり」が原因です。「この道は15分で行ける」と思っていても、実際には信号待ちや人混みで20分かかることも。自分の時間感覚を客観的に見直し、実際にかかった時間を記録してみると、正確な見積もりができるようになりますよ。