職場での言葉によるコミュニケーションは時に難しく、特に上司からの厳しい言葉が心に深く傷を残すことがあります。「社会人失格」という言葉は、受け取る側にとって人格否定と感じられる可能性が高い表現です。

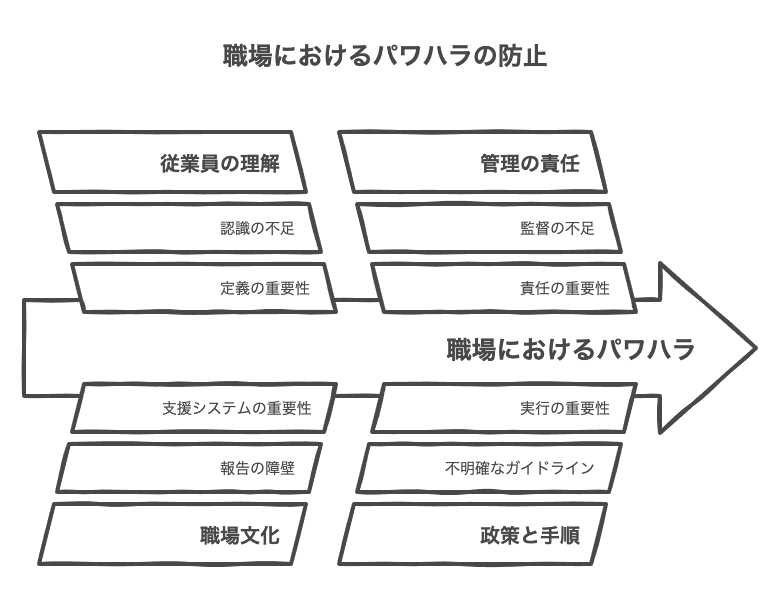

パワハラの定義と判断基準

パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものを指します。単なる叱責とパワハラの線引きは時に曖昧ですが、明確な判断基準が存在します。

パワハラの3つの要件

パワハラと認定されるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

- 優越的な関係を背景とした言動であること

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

- 労働者の就業環境が害されるものであること

優越的な関係とは、必ずしも上司と部下という関係だけではありません。経験豊富な同僚や、特定の専門知識を持つ部下が上司に対して行う言動も、状況によってはパワハラになり得ます。また、業務上必要な指導であっても、その方法や頻度が適切でなければパワハラと判断される可能性があります。

言葉によるパワハラの判断

「社会人失格」という言葉がパワハラに当たるかどうかは、以下のような要素を総合的に判断する必要があります。

| 判断要素 | パワハラに当たる可能性が高い場合 | 指導の範囲内と判断される場合 |

|---|---|---|

| 発言の目的 | 相手を馬鹿にしたい、感情のはけ口にしたい | 業務改善や成長を促す目的がある |

| 発言の経緯 | 明確な理由なく突然言われた | 具体的なミスや問題行動に対する指導 |

| 発言の態様 | 大声で罵る、感情的に怒鳴る | 冷静に伝える、具体的な改善点を示す |

| 発言の頻度 | 繰り返し何度も言われる | 必要な場面で適切に伝えられる |

| 発言の状況 | 大勢の前で公然と言われる | 個別の場で伝えられる |

「社会人失格」という言葉は、人格や能力を全否定するニュアンスを含むため、基本的にはパワハラに該当する可能性が高い発言です。

部下を指導する際は「何が」問題で「どうすれば」改善できるかを具体的に伝えることが重要です。人格を否定する言葉は避けましょう。

「社会人失格」発言の問題点

「社会人失格」という言葉が持つ問題点を理解することで、なぜこの発言がパワハラと判断される可能性が高いのかが明確になります。この言葉は単なる業務上の指導を超え、人格否定につながる要素を含んでいます。

人格否定としての側面

「社会人失格」という言葉は、特定の業務やスキルの問題を指摘するものではなく、その人の社会人としての資質全体を否定する表現です。これは以下のような理由から問題があります。

- 特定の行動ではなく人格全体を否定している

- 改善の余地がないと断じている

- 社会的な存在価値を否定している

- 具体的な改善点を示していない

例えば、ある新入社員が提出した企画書に誤字脱字があった場合、「この企画書は誤字脱字が多いので修正してください」と伝えるのは適切な指導です。しかし、同じ状況で「こんな企画書しか書けないなんて社会人失格だ」と言うのは、具体的な問題点と改善方法を示さず、その人の能力全体を否定することになります。

このような発言は受け手に深い心の傷を与え、モチベーションの低下や自己肯定感の喪失につながる可能性があります。さらに、周囲の従業員の前で言われた場合は、職場での信頼や評価も損なわれかねません。

法的判断の事例

実際の裁判例では、人格を否定するような発言はパワハラと認定されるケースが多くあります。例えば、「耳が遠いんじゃないか」「会社を辞めた方が皆のためになる」「この世から消えて欲しい」などの発言は、仕事のミスに対する叱責を超えて人格を否定するものであり、パワハラと判断されています。

「社会人失格」という言葉も同様に、業務上の指導の範囲を超えた人格否定と捉えられる可能性が高いです。特に、この言葉が感情的に、または大勢の前で発せられた場合、パワハラの要件を満たす可能性はさらに高まります。

適切な指導とパワハラの違い

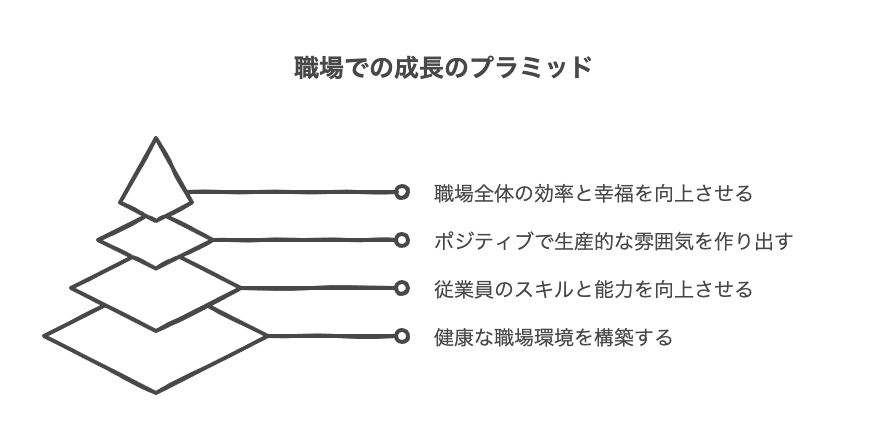

上司の立場として部下を指導することは重要な責務ですが、その方法によってはパワハラになってしまう可能性があります。適切な指導とパワハラの違いを理解し、効果的なコミュニケーション方法を身につけることが大切です。

パワハラにならない指導の特徴

適切な指導には以下のような特徴があります。

- 具体的な行動や内容に焦点を絞る

- 感情的にならず冷静に伝える

- 人格や性格を否定しない

- 改善方法を具体的に示す

- 相手の理解度を確認する

例えば、「この資料の数字が間違っています。次回からは提出前に必ずダブルチェックをしてください」というフィードバックは、具体的な問題点と改善方法を示しています。一方、「こんな間違いをするなんて社会人失格だ」という言い方は、具体性がなく人格を否定するものです。

また、指導は可能な限り個別の場で行い、相手の話をしっかり聞くことも重要です。大勢の前での叱責は相手を萎縮させ、本来の指導効果が薄れるだけでなく、パワハラと判断される可能性も高まります。

効果的なフィードバックの方法

部下の成長を促す効果的なフィードバック方法として、以下のようなアプローチが推奨されます。

| NG例 | OK例 | 理由 |

|---|---|---|

| 「社会人失格だ」 | 「この部分の対応に問題があります。次回はこうしましょう」 | 具体的な問題点と改善策を示している |

| 「君は仕事ができない」 | 「この業務のここが不足しています。こう改善しましょう」 | 人格ではなく特定の業務に焦点を当てている |

| 「センスがない」 | 「この提案はこの点が不十分です。こういう視点も考えてみましょう」 | 変えられない要素ではなく具体的な改善点を示している |

適切な指導は具体的な行動や成果物に対して行い、人格を否定する「社会人失格」のような言葉は避けるべきです。

パワハラを受けた場合の対処法

「社会人失格」などの言葉によるパワハラを受けた場合、適切に対処することが重要です。感情的になるのではなく、冷静に状況を把握し、適切な行動をとりましょう。

社内での対応策

パワハラを受けた場合、まずは社内での解決を試みることが一般的です。以下のような対応が考えられます。

- 事実関係を記録に残す(日時、場所、内容、証人など)

- 可能であれば当事者と冷静に話し合う

- 社内のハラスメント相談窓口に相談する

- 上司のさらに上の上司や人事部に相談する

- 労働組合がある場合は相談する

特に重要なのは事実関係の記録です。いつ、どこで、誰が、どのような言葉で、どのような状況で発言したかを詳細に記録しておくことで、後の対応がスムーズになります。また、証人がいる場合はその人の名前も記録しておくと良いでしょう。

社内のハラスメント相談窓口は、2020年6月からパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、大企業では設置が義務付けられています(中小企業は2022年4月から義務化)。まずはこうした窓口に相談することで、適切な対応が期待できます。

外部の相談窓口の活用

社内での解決が難しい場合や、より専門的なアドバイスが必要な場合は、外部の相談窓口を利用することも検討しましょう。

| 相談窓口 | 特徴 | 連絡方法 |

|---|---|---|

| 総合労働相談コーナー | 各都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている無料相談窓口 | 電話・来所 |

| 労働委員会 | 個別労働紛争のあっせんを行う | 電話・来所 |

| みんなの人権110番 | 法務省の人権擁護機関による相談窓口 | 電話・インターネット |

| 弁護士・社会保険労務士 | 専門的なアドバイスや法的対応が可能 | 予約制 |

特に深刻なケースや、社内での解決が見込めない場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することも検討すべきです。弁護士は法的な観点からアドバイスや対応を行い、社会保険労務士は労務管理の専門家として職場環境の改善に向けたサポートを提供します。

パワハラの証拠収集は重要です。メモやメール、録音など客観的な証拠があると相談時に有利に進みます。

職場でのパワハラは個人の問題ではなく、組織全体の問題として捉えるべきものです。「社会人失格」のような人格否定の言葉を使わない職場文化を醸成することが、健全な職場環境づくりには不可欠です。

適切なコミュニケーションと相互尊重の文化が根付いた職場では、パワハラは起こりにくくなります。一人ひとりが相手の人格を尊重し、具体的かつ建設的なフィードバックを心がけることで、より良い職場環境を作り上げていくことができるでしょう。

よくある質問

回答 『社会人失格』という言葉は人格否定のニュアンスが強く、パワハラに該当する可能性が高いです。具体的な状況によって判断されます。

パワハラは見極めが難しいですが、具体的な状況を冷静に判断することが重要です。

回答 パワハラは人格を否定する言動で、指導は具体的な行動や成果に焦点を当てます。指導は冷静かつ具体的に行われるべきです。

回答 まずは事実を記録し、社内の相談窓口に相談しましょう。必要に応じて外部の専門家にも相談が可能です。

回答 発言の目的や頻度、態様、状況を総合的に判断します。感情的で繰り返し公然と言われる場合はパワハラの可能性が高いです。

回答 冷静に事実を記録し、信頼できる上司や相談窓口に相談しましょう。感情的にならず適切な対応を心がけることが大切です。

パワハラを受けたら、記録を残して早めに相談窓口に連絡しましょう。