社会人3年目は、多くの人がキャリアの転機を迎える時期です。仕事に慣れてきたはずなのに、急に「自分は仕事ができない」と感じたり、モチベーションが低下したりすることがあります。この現象は「3年目のジンクス」と呼ばれています。

社会人3年目で仕事できないと感じる理由

社会人3年目になると、これまでとは異なる期待や責任が課せられるようになります。1年目、2年目と比べて周囲からの見方も変わり、自分自身の内面にも変化が生じます。そのギャップから「仕事ができない」という感覚に陥りやすくなるのです。

社会人3年目で仕事ができないと感じる主な原因は、新人扱いされなくなることと、自分に対する期待値の上昇にあります。周囲からの期待と自分の実力のギャップに苦しむ人が多いのです。

新人扱いされなくなる現実

3年目ともなると、会社からは「一人前」として扱われるようになります。これまでのように細かい指導はなくなり、自立して業務を遂行することが求められます。具体的には以下のような変化が生じます。

- 業務の指示が大まかになり、細部は自分で判断するよう求められる

- ミスに対する許容度が下がり、「もう3年目なのに」と評価される

- 後輩の指導や育成役を任されることがある

- プロジェクトの一部を任されるなど、責任ある仕事が増える

例えば、1年目では「この資料をこのフォーマットで作成してください」と細かく指示されていたものが、3年目になると「この案件の資料を準備しておいて」と大まかな指示になります。何をどのように準備すべきかは自分で判断する必要があり、その判断力が問われるのです。

このような変化に対応できないと、「自分はまだ準備ができていない」「仕事ができない」という感覚に陥りやすくなります。

同期との比較で生じる焦り

3年目になると、同期入社の仲間との差が顕著になってくる時期でもあります。入社当初はみな同じスタートラインでしたが、3年経つと経験や成長度合いに差が生じます。

| 比較ポイント | 感じる焦りや不安 |

|---|---|

| 昇進・昇格 | 同期が先に昇進したり、評価されたりすることによる焦り |

| 業務スキル | 同期がより高度な業務を任されていることへの劣等感 |

| 専門性 | 同期が専門分野を確立している一方、自分は何も専門がないという不安 |

| 社内評価 | 上司や先輩からの評価が同期と比べて低いと感じる焦り |

例えば、同じ部署の同期が重要なプロジェクトを任されている一方で、自分は日常業務ばかりを担当しているという状況があると、「自分は評価されていないのではないか」という不安が生じます。このような比較が、自己評価を下げる要因となるのです。

他人と比較するのではなく、入社時の自分と今の自分を比較してみましょう。必ず成長している部分が見つかるはずです。

3年目のジンクスとは何か

社会人3年目に多くの人が経験する停滞感や不安感は「3年目のジンクス」と呼ばれています。これは単なる迷信ではなく、キャリア発達の過程で多くの人が経験する現象です。実際に厚生労働省の調査によると、新卒入社後3年以内の離職率は約30%と高い数値を示しています。

3年目のジンクスとは、社会人2~3年目に訪れる仕事のモチベーション低下や成長の停滞感、将来への不安などの総称です。この時期に多くの人が仕事に対する疑問や自分のキャリアへの迷いを感じるのです。

3年目のジンクスが起こる心理的メカニズム

3年目のジンクスが起こる背景には、心理的な要因が複数関わっています。これらを理解することで、自分の状況を客観的に捉えることができるようになります。

まず、「ハネムーン期間の終了」という現象があります。新しい環境に入ると最初は高いモチベーションと期待感で満たされますが、時間の経過とともにその興奮は薄れていきます。3年目はちょうどこの「現実」が見えてくる時期なのです。

また、「プラトー(停滞期)」と呼ばれる学習曲線の特性も関係しています。スキル習得の過程では、最初は急速に成長しますが、ある程度のレベルに達すると成長が緩やかになる時期があります。3年目はこの停滞期に当たることが多く、「成長している実感が得られない」という感覚につながります。

- 初期の急速な成長期(1~2年目):基本的なスキルや知識を吸収し、目に見える成長を実感

- 停滞期(3年目前後):基本スキルは習得したが、次のレベルへの移行期で成長が緩やかに

- 再成長期(4年目以降):専門性を深めたり、新たな分野に挑戦したりすることで再び成長を実感

さらに、「役割の変化」も大きな要因です。新人時代は「教えてもらう立場」でしたが、3年目になると「教える立場」や「成果を出す立場」へと役割が変わります。この役割の変化に適応できないと、ストレスや不安を感じやすくなります。

3年目のジンクスの具体的な症状

3年目のジンクスは、さまざまな形で現れます。以下のような症状に心当たりがあれば、あなたも3年目のジンクスを経験しているかもしれません。

| 症状 | 具体例 |

|---|---|

| モチベーション低下 | 朝起きるのが辛い、仕事に行きたくないと感じる |

| 自己否定感 | 「自分には向いていない」「能力がない」と感じる |

| 将来への不安 | このまま続けていいのか、別の道を探すべきか迷う |

| 疲労感の増加 | 以前より疲れやすく、休日も回復しない |

| ミスの増加 | 集中力が低下し、ケアレスミスが増える |

例えば、営業職のAさんは1~2年目は目標達成に燃えていましたが、3年目になると「この仕事に意味があるのか」と考えるようになりました。また、エンジニアのBさんは基本的なコーディングスキルを習得した後、「自分は本当に成長しているのか」という疑問を持ち始めました。

このような症状は一時的なものであることが多く、適切に対処すれば乗り越えられるものです。しかし、放置すると離職や長期的なキャリアの停滞につながる可能性もあります。

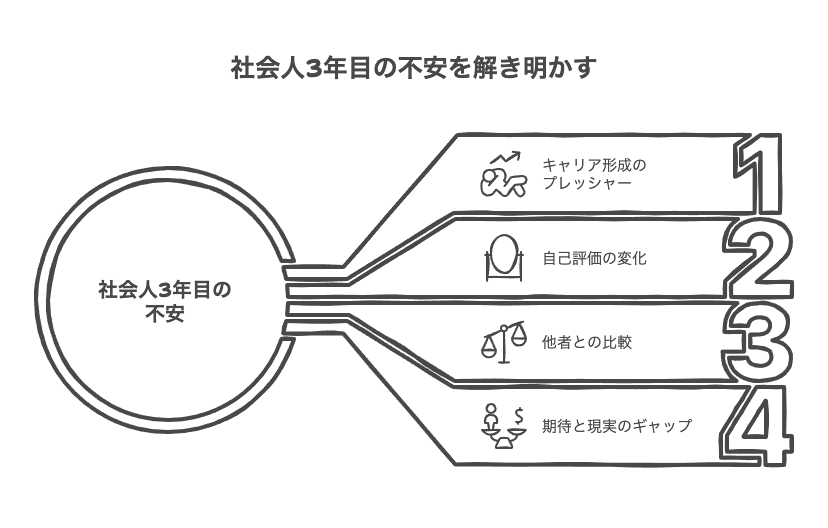

不安になる理由と心理的背景

社会人3年目で不安を感じる背景には、様々な心理的要因があります。これらの要因を理解することで、自分の感情を客観的に捉え、適切に対処することができるようになります。

3年目の不安は、単に仕事のスキルや能力だけの問題ではなく、キャリア形成や自己実現に関わる深い心理的プロセスから生じています。この時期の不安は、実は成長の証でもあるのです。

自己効力感の低下

「自己効力感」とは、自分がある状況において必要な行動をうまく遂行できるという確信のことです。社会人3年目になると、より複雑な業務や高い期待に直面することで、この自己効力感が低下することがあります。

例えば、新人時代は単純な業務を確実にこなすことで達成感を得ていましたが、3年目になると戦略的な思考や判断力が求められる場面が増えます。これまでの経験では対応できない状況に直面すると、「自分にはできない」という感覚に陥りやすくなります。

自己効力感の低下は以下のような形で現れることがあります。

- 新しい課題に対して「どうせ自分にはできない」と最初から諦めてしまう

- 失敗を過度に恐れ、挑戦することを避ける

- 小さなミスを過大に捉え、自分を責める

- 周囲からのフィードバックを否定的に解釈する傾向がある

この自己効力感の低下は、実際の能力とは必ずしも一致していません。むしろ、新たな成長段階に入ったことによる一時的な適応過程と捉えることができます。

キャリアアイデンティティの模索

社会人3年目は、自分のキャリアについて真剣に考え始める時期でもあります。「この仕事は自分に合っているのか」「将来どのようなキャリアを築きたいのか」といった問いに直面します。

入社当初は「とりあえず仕事を覚える」ことに集中していましたが、基本的なスキルを習得した後は、より長期的な視点でキャリアを考えるようになります。この過程で、現在の仕事と自分の価値観や目標との間にギャップを感じることがあります。

キャリアアイデンティティの模索は、以下のような疑問として現れることがあります。

| 疑問の種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 適性に関する疑問 | 「この仕事は自分の強みを活かせているのか」 |

| 将来性に関する疑問 | 「このまま続けて10年後どうなっているのか」 |

| 価値観に関する疑問 | 「この仕事は自分の大切にしたい価値観と合っているのか」 |

| ワークライフバランスに関する疑問 | 「この仕事を続けて理想の生活が実現できるのか」 |

このような疑問を持つことは、キャリア発達の自然なプロセスです。むしろ、自分のキャリアについて真剣に考えることは、長期的には良い選択につながる重要なステップと言えるでしょう。

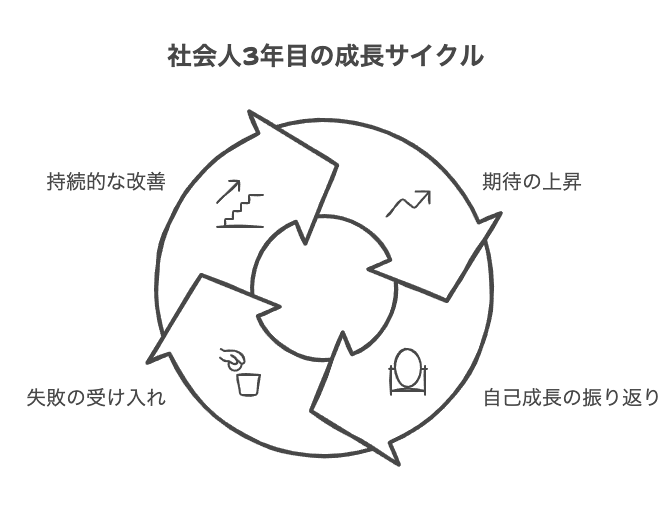

3年目のジンクスを乗り越える方法

3年目のジンクスは多くの社会人が経験する共通の現象ですが、適切な対処法を知ることで乗り越えることができます。ここでは、具体的な対策と実践方法について解説します。

3年目のジンクスを乗り越えるためには、自分自身の状況を客観的に分析し、計画的に行動することが重要です。一時的な感情に流されず、長期的な視点で自分のキャリアを考えましょう。

スキルアップと自己投資

3年目のジンクスを乗り越える最も効果的な方法の一つが、積極的なスキルアップと自己投資です。新たな知識やスキルを身につけることで、成長の停滞感を打破し、自信を取り戻すことができます。

具体的なスキルアップの方法としては、以下のようなものがあります。

- 業界関連の資格取得に挑戦する

- 社内外のセミナーや研修に参加する

- オンライン学習プラットフォームを活用する

- 関連書籍を読み、知識を深める

- 副業やプライベートプロジェクトで実践的なスキルを磨く

例えば、マーケティング職であれば、デジタルマーケティングの最新トレンドを学んだり、データ分析のスキルを身につけたりすることで、自分の市場価値を高めることができます。エンジニアであれば、新しいプログラミング言語や技術フレームワークの習得が有効でしょう。

重要なのは、現在の業務に直結するスキルだけでなく、将来的に役立つ可能性のあるスキルにも目を向けることです。業界の動向を把握し、5年後、10年後に求められるスキルを先取りして学ぶ姿勢が大切です。

メンターやロールモデルの活用

3年目のジンクスを乗り越えるためには、一人で悩まず、先輩や上司、メンターなどに相談することも効果的です。経験豊富な人からのアドバイスや視点は、自分では気づかなかった解決策を提供してくれることがあります。

メンターやロールモデルを見つける方法としては、以下のようなアプローチがあります。

| 探し方 | メリット |

|---|---|

| 社内の先輩や上司 | 業界や会社の文化を理解した具体的なアドバイスが得られる |

| 社外のネットワーク | 客観的な視点や多様な経験からの学びが得られる |

| 業界団体や勉強会 | 同じ悩みを持つ仲間や先輩との出会いの場になる |

| SNSやオンラインコミュニティ | 地理的制約なく多様な人とつながることができる |

メンターに相談する際は、具体的な悩みや質問を整理しておくことが大切です。漠然とした不安を伝えるだけでなく、「このような状況でどう対処すべきか」「このスキルを身につけるにはどうしたらよいか」など、具体的な質問を準備しましょう。

また、一人のメンターに頼りすぎるのではなく、複数の視点を得ることも重要です。異なる経験や価値観を持つ人からのアドバイスを比較することで、より自分に合った解決策を見つけることができます。

3年目の壁は成長するために必要なプロセスです。この時期をどう乗り越えるかが、その後のキャリアを大きく左右します。

社会人3年目のジンクスは、多くの人が経験する共通の現象です。「仕事ができない」という感覚や将来への不安は、実はキャリア発達の自然なプロセスの一部と言えます。この時期をただ耐えるのではなく、自己分析やスキルアップの機会として活用することで、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。

重要なのは、自分一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用しながら、計画的に行動することです。3年目のジンクスを乗り越えた先には、より自信を持って仕事に取り組める自分が待っています。

よくある質問

回答 非常に一般的な現象で、多くの社会人が経験する「3年目のジンクス」と呼ばれるものです。新人期間を終え、より高い期待に直面することで生じる成長過程の一部と捉えるとよいでしょう。

自分を責めすぎないことが大切です。この時期の不安や焦りは、むしろ成長の証と捉えましょう。

回答 個人差はありますが、通常は半年から1年程度で乗り越えられることが多いです。積極的にスキルアップや自己投資に取り組むことで、より早く克服できる可能性が高まります。

回答 3年目は転職のタイミングとしては決して早すぎるわけではありません。ただし、一時的な感情で判断するのではなく、キャリア全体を見据えた冷静な判断が重要です。

回答 他人との比較ではなく、過去の自分と現在の自分を比較することで、確実な成長を実感できます。自分の強みを活かせる分野に注力し、独自の成長曲線を描くことを意識しましょう。

人それぞれ成長のスピードや方向性は異なります。他者と比較するのではなく、自分の価値観に合った成長を目指しましょう。

回答 新しいスキルの習得や資格取得に挑戦することで、成長の実感を得られます。また、信頼できるメンターに相談したり、長期的なキャリアプランを立てたりすることも効果的です。