「最近、寝つきが悪い」「朝起きるのがつらい」「仕事中に集中力が続かない」—こんな悩みを抱える社会人は少なくありません。実は、これらの問題の多くは生活リズムの乱れが原因かもしれません。

仕事の忙しさやストレス、スマートフォンやPCの使用などにより、知らず知らずのうちに生活リズムが崩れてしまうことがあります。

この記事では、社会人が生活リズムを整えるメリットと、乱れたリズムを取り戻すための具体的な方法、そして元の生活リズムに戻るまでにかかる期間について解説します。

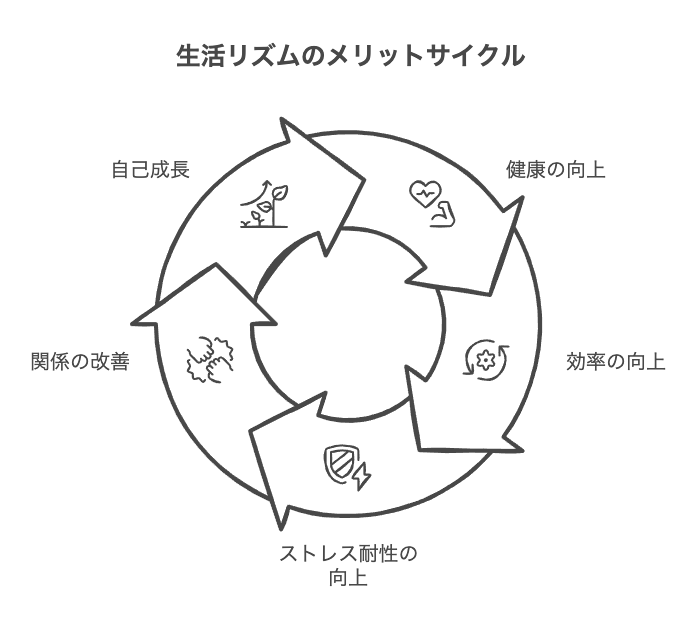

社会人の生活リズムを整える5つのメリット

生活リズムを整えることは、単に朝すっきり起きられるようになるだけではありません。規則正しい生活は、心身の健康から仕事のパフォーマンスまで、様々な面でポジティブな影響をもたらします。ここでは、社会人が生活リズムを整えることで得られる5つの主なメリットを紹介します。

社会人の生活リズムを整えると、心身の健康が向上し、仕事の効率が上がり、ストレス耐性が高まり、対人関係が改善し、自己成長の時間が確保できるという5つの大きなメリットがあります。

心身の健康向上と疲労回復の促進

規則正しい生活リズムは、心と体の健康に直接的な影響を与えます。特に睡眠の質が向上することで、様々な健康上のメリットが得られます。

- 自律神経のバランスが整い、ストレスに強い体質になる

- 免疫力が高まり、風邪などの感染症にかかりにくくなる

- セロトニンの分泌が促進され、精神的な安定感が増す

- 体内時計が正常化し、消化機能や代謝が改善する

- 深い睡眠が取れるようになり、疲労回復が効率的に行われる

例えば、IT企業に勤める32歳のAさんは、不規則な生活が続いた結果、慢性的な疲労感と頭痛に悩まされていました。しかし、就寝時間と起床時間を一定にする習慣を2週間続けたところ、朝の目覚めが良くなり、日中の頭痛も減少したといいます。「以前は週末に寝だめしていましたが、かえって月曜の朝がつらくなっていました。今は平日も休日も同じ時間に起きることで、体調が安定しています」とAさんは語ります。

生活リズムを整えることで、体内時計が正常に機能し、ホルモンバランスが整います。特に朝日を浴びることでセロトニンの分泌が促進され、このセロトニンは夜になるとメラトニン(睡眠ホルモン)に変換されるため、自然な眠りにつきやすくなります。

仕事の集中力と生産性の向上

生活リズムが整うと、仕事のパフォーマンスにも大きなプラス効果があります。特に脳の働きが活性化することで、様々な面で仕事の質が向上します。

| 向上する能力 | 具体的な変化 | 仕事への影響 |

|---|---|---|

| 集中力 | 長時間集中して作業できる持続力が増す | 複雑な業務も効率的に処理できるようになる |

| 判断力 | 情報を正確に処理し、適切な判断ができる | ミスが減少し、意思決定の質が向上する |

| 創造性 | 脳が活性化し、新しいアイデアが生まれやすくなる | 問題解決能力が高まり、革新的な提案ができる |

| 記憶力 | 新しい情報の定着率が上がる | 学習効率が向上し、スキルアップが早まる |

| 時間管理能力 | 計画的に行動できるようになる | 締め切りを守り、効率的に業務をこなせる |

マーケティング会社で働く28歳のBさんは、生活リズムを整えた結果、仕事のパフォーマンスが大きく向上した一人です。「以前は夜遅くまで仕事をして、朝はギリギリまで寝ていました。その結果、一日中ぼんやりした状態で、簡単な作業ミスも多かったです。しかし、早寝早起きの習慣をつけてからは、朝の2時間で以前の半日分の仕事ができるようになりました。特に創造的な企画立案は、頭が冴えている朝のうちに終わらせるようにしています」とBさんは話します。

生活リズムが整うと、脳内の情報処理能力が向上し、集中力や判断力が高まります。特に朝の時間帯は多くの人にとって最も頭が冴えている時間であり、この時間を有効活用することで、仕事の生産性を大きく向上させることができます。

生活リズムの改善は、最も費用対効果の高い生産性向上策です。朝型の生活に切り替えた社員は、創造性が必要な業務の質が20%以上向上するケースが多いです。

乱れた生活リズムが引き起こす悪影響と改善方法

生活リズムの乱れは、短期的には単なる疲労感や眠気として現れますが、長期間続くと様々な健康問題やメンタルヘルスの悪化を招く可能性があります。ここでは、乱れた生活リズムがもたらす悪影響と、それを改善するための具体的な方法を解説します。

生活リズムの乱れがもたらす身体的・精神的影響

生活リズムが乱れると、体と心の両面に様々な悪影響が現れます。これらの症状が見られる場合は、生活リズムの見直しが必要かもしれません。

- 身体的影響:慢性的な疲労感、免疫力低下、消化器系の不調、肥満リスクの増加、頭痛や肩こりの悪化

- 精神的影響:集中力低下、イライラや不安感の増加、気分の落ち込み、意欲の減退、ストレス耐性の低下

- 社会的影響:遅刻や欠勤の増加、対人関係の悪化、仕事のミスの増加、プライベート時間の質の低下

例えば、金融機関で働く35歳のCさんは、長期間の不規則な生活の結果、慢性的な胃痛と不安感に悩まされるようになりました。「締め切り前は夜遅くまで働き、その反動で休日は昼過ぎまで寝ていました。そのうち、食欲不振や胃痛が常態化し、仕事中も不安感で集中できなくなりました。医師からは生活リズムの乱れが自律神経の不調を招いていると指摘されました」とCさんは振り返ります。

生活リズムの乱れは、体内時計の機能不全を引き起こし、ホルモンバランスや自律神経のバランスを崩します。特に睡眠の質が低下することで、日中のパフォーマンスだけでなく、長期的な健康リスクも高まることが研究で明らかになっています。

生活リズムを整えるための具体的な改善策

乱れた生活リズムを整えるためには、いくつかの基本的な習慣を身につけることが重要です。以下に、効果的な改善策を紹介します。

| 改善策 | 具体的な実践方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 起床時間の固定 | 休日も含めて毎日同じ時間に起きる(±30分程度) | 体内時計のリセット、自然な眠気の発生 |

| 朝日を浴びる | 起床後30分以内に15分程度、自然光を浴びる | セロトニン分泌促進、体内時計の調整 |

| 食事時間の規則化 | 毎日ほぼ同じ時間に3食摂る(特に朝食は重要) | 代謝の安定化、消化器系の健康維持 |

| 適度な運動習慣 | 日中に20〜30分程度の軽い運動を取り入れる | 深い睡眠の促進、ストレス解消 |

| 就寝前のルーティン | 寝る1時間前からスマホやPC使用を控え、リラックスする時間を作る | 自然な眠気の促進、睡眠の質の向上 |

広告代理店で働く30歳のDさんは、これらの改善策を実践して生活リズムを整えることに成功しました。「最初は休日も平日と同じ時間に起きるのがつらかったですが、2週間ほど続けると自然と同じ時間に目が覚めるようになりました。特に効果的だったのは、朝起きたらすぐにカーテンを開けて光を浴びることと、朝食を必ず摂ることです。今では休日の朝活が楽しみになり、充実した週末を過ごせるようになりました」とDさんは語ります。

生活リズムを整える上で最も重要なのは、起床時間を固定することです。就寝時間よりも起床時間を一定にすることで、体内時計が調整され、自然と適切な時間に眠気が訪れるようになります。また、朝日を浴びることでセロトニンの分泌が促進され、夜になるとメラトニンに変換されて自然な眠りを促します。

生活リズム改善の鍵は「起床時間の固定」です。就寝時間を気にするよりも、毎日同じ時間に起きることを優先すれば、体は自然と適切な時間に眠くなります。

乱れた生活リズムを元に戻すのには?

「生活リズムを整えたいけど、どれくらい時間がかかるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、乱れた生活リズムを元に戻すのにかかる期間は、乱れの程度や個人差によって異なりますが、一般的な目安があります。ここでは、リズムを戻すのにかかる期間と、段階的に改善していくアプローチを紹介します。

生活リズムが元に戻るまでの一般的な期間

生活リズムを整えるのにかかる期間は、乱れの程度や個人の体質によって異なりますが、一般的には以下のような段階を経ます。

- 短期的な変化(3〜5日):起床時間を固定し始めると、体内時計が少しずつ調整され始める。軽度の乱れであれば、この期間で朝の目覚めが改善し始める

- 中期的な変化(1〜2週間):新しい生活リズムに体が慣れ始め、自然と決まった時間に眠くなり、起きられるようになる。睡眠の質も向上し始める

- 長期的な変化(3〜4週間):新しい生活リズムが習慣として定着し、身体的・精神的な効果が実感できるようになる。エネルギーレベルや集中力の向上が顕著になる

- 完全な適応(1〜2ヶ月):新しい生活リズムが完全に定着し、意識せずとも自然と体が新しいリズムで動くようになる。健康面や生産性の向上が安定して維持される

例えば、システムエンジニアとして働く27歳のEさんは、プロジェクトの締め切りが続いた結果、深夜2時就寝、朝9時起床という生活が3ヶ月続いていました。生活リズムを朝7時起床、夜11時就寝に戻す取り組みを始めたところ、「最初の3日間は朝起きるのがとても辛く、夜も全然眠れませんでした。しかし1週間続けると少しずつ朝の目覚めが良くなり、2週間目には夜11時頃に自然と眠気が来るようになりました。完全に体が新しいリズムに慣れたのは約1ヶ月後で、それからは休日も含めて無理なく早起きできるようになりました」と振り返ります。

生活リズムを整えるのにかかる期間は、乱れていた期間の長さにも関係します。数週間の乱れなら1〜2週間程度で元に戻りやすいですが、数ヶ月以上長期間乱れていた場合は、元に戻るまでに1〜2ヶ月かかることもあります。また、年齢によっても回復期間は異なり、一般的に年齢が上がるほど体内時計の調整に時間がかかる傾向があります。

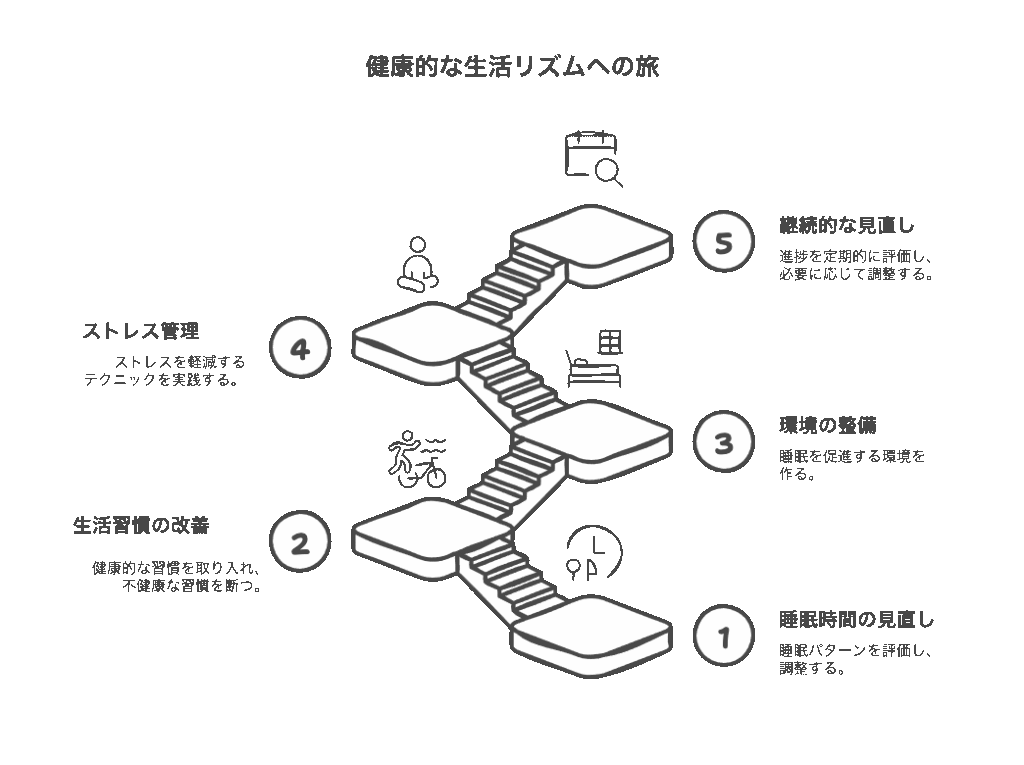

段階的に生活リズムを整えるアプローチ

生活リズムを一気に変えようとすると失敗しやすいため、段階的に改善していくアプローチが効果的です。以下に、段階的な改善方法を紹介します。

| 段階 | 期間 | 取り組み内容 |

|---|---|---|

| 現状把握 | 3〜5日 | 現在の睡眠パターンや生活習慣を記録し、問題点を特定する |

| 目標設定 | 1日 | 理想的な起床時間と就寝時間を決め、具体的な行動計画を立てる |

| 起床時間の調整 | 1週間 | 目標の起床時間に15〜30分ずつ近づけていく(例:8時起き→7時45分→7時30分) |

| 朝のルーティン確立 | 1週間 | 起床後すぐに光を浴び、朝食を摂り、簡単な運動や準備活動を行う習慣をつける |

| 日中の習慣改善 | 2週間 | 食事時間の規則化、適度な運動、カフェイン摂取の制限などを実践する |

| 夜のルーティン確立 | 2週間 | 就寝1時間前からリラックスする時間を作り、スマホやPC使用を控える習慣をつける |

| 休日の調整 | 2〜4週間 | 休日も平日と同じ起床時間を維持し(±30分程度)、生活リズムを安定させる |

出版社で編集者として働く33歳のFさんは、この段階的アプローチで生活リズムを整えることに成功しました。「以前は夜中まで原稿チェックをして、朝は起きられず遅刻ギリギリという生活でした。一気に変えるのは無理だと思い、まず朝の起床時間を10分ずつ早める方法を試しました。同時に、起きたらすぐにコーヒーを飲み、ストレッチをするという朝のルーティンを作りました。最初の1週間は辛かったですが、2週間目からは体が慣れ始め、1ヶ月後には自然と早く目が覚めるようになりました。今では朝の時間に趣味の読書をする余裕もでき、仕事の効率も上がっています」とFさんは語ります。

生活リズムを整える際は、一気に理想的な状態を目指すのではなく、小さな変化を積み重ねていくことが重要です。特に起床時間は一度に1時間以上変えるのではなく、15〜30分ずつ段階的に調整していくことで、体への負担が少なく、成功率も高まります。また、新しい習慣を定着させるためには、「朝起きたらカーテンを開ける→水を飲む→軽いストレッチをする」といった具体的なルーティンを作ることも効果的です。

乱れた生活リズムを元に戻すには、一般的に軽度の乱れなら1〜2週間、重度の乱れなら1〜2ヶ月程度かかりますが、段階的なアプローチと一貫した実践により、誰でも健康的な生活リズムを取り戻すことができます。

生活リズムを長期的に維持するために

生活リズムを整えることに成功しても、それを長期的に維持することは別の課題です。一時的に改善しても、忙しい時期や休暇などをきっかけに元の不規則な生活に戻ってしまうことも少なくありません。ここでは、整えた生活リズムを長期的に維持するための習慣づくりと環境整備について解説します。

生活リズムを維持するための習慣化のコツ

新しい生活リズムを習慣として定着させるためには、いくつかのコツがあります。以下に、効果的な習慣化の方法を紹介します。

- 明確なルーティンを作る:朝と夜の一連の行動パターンを決めておくことで、自動的に行動できるようになる

- 環境的トリガーを活用する:特定の行動や環境を合図として使い、次の行動を促す(例:コーヒーを飲んだら朝のストレッチを始める)

- 小さな成功体験を積み重ねる:「今日も計画通りに起きられた」という小さな成功を認識し、自己効力感を高める

- 例外ルールを事前に決めておく:飲み会や出張など特別な日の対応を事前に決めておき、完全に崩れるのを防ぐ

- 可視化して進捗を確認する:カレンダーやアプリで生活リズムを記録し、継続の励みにする

例えば、コンサルタント業務を行う36歳のGさんは、出張や接待が多い仕事柄、生活リズムを維持するのに苦労していました。「どうしても不規則になりがちな仕事なので、『絶対に守るコア習慣』と『状況に応じて調整する習慣』を分けることにしました。例えば、起床時間と朝食は絶対に守り、就寝時間は状況に応じて調整します。また、出張先でも朝は必ずカーテンを開けて光を浴び、5分間のストレッチをするというルーティンを守っています。こうした『どんな状況でも守れる最小限のルール』があることで、生活リズムが完全に崩れることを防げています」とGさんは語ります。

習慣化のポイントは、無理なく続けられる仕組みを作ることです。特に、朝の起床直後と夜の就寝前のルーティンを確立することで、一日の始まりと終わりにメリハリをつけることができます。また、新しい習慣が定着するまでは意識的な努力が必要ですが、約1〜2ヶ月続けることで自動的に行動できるようになるとされています。

生活リズムをサポートする環境づくり

生活リズムを維持するためには、それをサポートする環境を整えることも重要です。以下に、効果的な環境整備の方法を紹介します。

| 環境要素 | 具体的な整備方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 寝室環境 | 遮光カーテン、適切な温度・湿度の維持、静かな環境の確保 | 睡眠の質の向上、自然な目覚め |

| 光環境 | 朝は明るい光を浴び、夜は間接照明など暖色系の光に切り替える | 体内時計の調整、自然な眠気の促進 |

| デジタル環境 | 就寝前のスマホ使用を制限するアプリの活用、通知のオフ設定 | ブルーライトによる睡眠妨害の防止 |

| 食事環境 | 健康的な食材の常備、規則的な食事を促す仕組み作り | 栄養バランスの改善、代謝の安定化 |

| 運動環境 | 自宅でできる簡単な運動器具の準備、ウォーキングコースの確保 | 日常的な運動習慣の促進 |

| 社会的環境 | 家族や同僚との生活リズム改善の目標共有、互いにサポートし合う関係づくり | モチベーションの維持、挫折防止 |

広告業界で働く31歳のHさんは、環境整備によって生活リズムの維持に成功した一人です。「以前は仕事の締め切りに追われて夜更かしすることが多く、その後の生活リズムが崩れていました。そこで、寝室の環境を整え、就寝1時間前になると自動的にスマホのブルーライトカットモードが入るよう設定しました。また、スマートスピーカーで朝7時に自動的にカーテンが開き、明るい音楽が流れる仕組みを作りました。こうした環境の力を借りることで、意志の力に頼らずとも自然と生活リズムが維持できるようになりました」とHさんは語ります。

環境整備のポイントは、「意志の力に頼らない仕組み作り」です。人間の意志力には限りがあるため、環境の力を借りて自然と望ましい行動ができるような仕組みを作ることが、長期的な習慣維持の鍵となります。特に、光環境の調整(朝は明るく、夜は暗めに)と、デジタルデバイスの使用制限は、体内時計の調整に大きな影響を与えます。

生活リズムを整えることは、社会人の健康とパフォーマンスを向上させる基本中の基本です。仕事の忙しさや様々な誘惑に流されがちな現代社会ですが、意識的に生活リズムを整え、それを習慣として定着させることで、心身の健康と仕事の生産性を大きく向上させることができます。

乱れた生活リズムを元に戻すには一定の時間がかかりますが、段階的なアプローチと一貫した実践により、誰でも健康的な生活リズムを取り戻すことができます。まずは起床時間を固定し、朝日を浴びるという小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。その小さな変化が、やがてあなたの人生の質を大きく向上させる可能性を秘めています。

よくある質問

回答 体調が安定しやすくなり、仕事の集中力や効率も上がります。ストレスも減り、毎日を前向きに過ごせます。

回答 睡眠不足や疲れが取れない、胃腸の不調など体調を崩しやすくなります。気分が落ち込んだり、仕事のパフォーマンスも下がります。

生活リズムが乱れると、心も体も不調になりやすいです。

回答 毎日同じ時間に起きて、食事や運動、睡眠のリズムを意識しましょう。自分の時間やリラックスできる習慣も大切です。

回答 個人差はありますが、1週間から2週間ほどで体が慣れてきます。無理せず少しずつ整えていくのがコツです。

焦らずゆっくり続けることで、自然とリズムが整います。

回答 朝日を浴びる、朝食をしっかり食べる、適度な運動をするのが効果的です。夜更かしを控えて、毎日同じ時間に寝起きしましょう。