現代の職場環境において、パワーハラスメントは深刻な問題として注目されています。パワーハラスメントの最新事例を詳しく知ることで、職場での適切なコミュニケーションの重要性を理解できます。

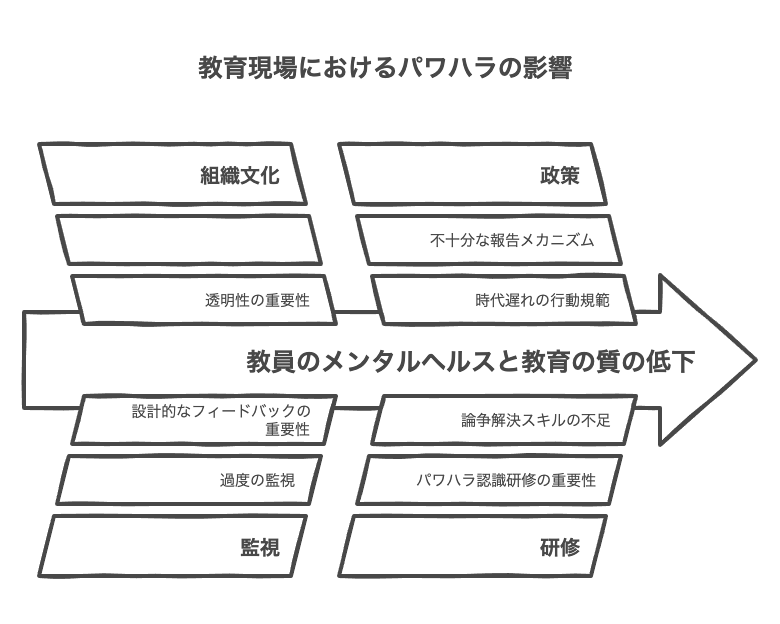

教育現場でのパワハラ最新事例

教育現場は閉鎖的な環境であることから、パワーハラスメントが発生しやすい職場として知られています。特に経験の浅い新任教師や若手教員が被害を受けるケースが多く、管理職からの不適切な指導が問題となっています。近年の事例では、複数の教員による組織的な嫌がらせや、理不尽な謝罪要求などが報告されています。

複数教員による組織的な嫌がらせ事例

市立小学校で発生した事例では、30代から40代の先輩教員4名が20代の若手教員4名に対して継続的な暴言や暴行を行いました。加害者の一人は被害者の車を故意に破損させ、別の加害者は飲み会の席で無理やりお酒を飲ませるなどの行為を繰り返していました。

この事例では、被害者の一人が精神的に不安定な状態となり休職を余儀なくされました。調査委員会は加害者らによる計125の行為をハラスメントとして認定し、市教委は加害者2名を免職、残り2名をそれぞれ停職3ヵ月、減給3ヵ月の処分としました。さらに、適切な対応を行わなかった前校長ら4名も処分を受けています。

教育現場では「指導」の名目でパワハラが正当化されがちですが、人格を否定する行為は決して許されません。

管理職による理不尽な謝罪強要事例

甲府地方裁判所で判決が出された事例では、教員が児童の家で飼われていた犬に咬まれるという事故が発生しました。教員が保険を使った賠償を求めたところ、児童の祖父が「地域の人に教師が損害賠償を求めるとは何事か」と非難し、謝罪を要求しました。

校長は教員に対し、児童の祖父と父に謝罪するよう強要し、「会ってもらえなくとも、明日、朝行って謝ってこい」と指示しました。裁判所はこれらの校長の行為について、「教員の自尊心を傷つけ、多大な精神的苦痛を与えたもの」としてパワハラであると判断しています。

医療現場でのパワハラ最新事例

医療現場は上下関係が厳格で、生命に関わる責任の重い職場であることから、パワーハラスメントが発生しやすい環境となっています。医師間のパワハラや看護師への不適切な指導など、様々な形態のハラスメントが報告されています。近年では、患者の前での罵倒や暴行といった悪質な事例も明らかになっています。

医師間での患者前罵倒・暴行事例

広島高等裁判所松江支部で判決が出された事例では、整形外科医が患者の面前で整形外科部長から罵倒や暴行を受け、長時間労働も重なってうつ病を発症し、最終的に自殺に至りました。

被害者の医師は上司から「田舎の病院だと思ってなめとるのか」「その仕事ぶりでは給料に相当しない」「両親に連絡しようか」などの暴言を繰り返し受けていました。裁判所は、これらの行為が社会通念上許容される指導や叱責の範囲を明らかに超えるものであると判断し、約1億円の賠償を命じています。

| 事例の特徴 | 被害の内容 | 結果・処分 |

|---|---|---|

| 患者前での罵倒 | 人格否定的な暴言の繰り返し | 約1億円の損害賠償 |

| 長時間労働の強要 | うつ病発症・自殺 | 労災認定 |

| 威圧的な指導 | 精神的苦痛・職場環境悪化 | パワハラ認定 |

看護師への継続的な嫌がらせ事例

病院内では医師だけでなく、看護師間でのパワーハラスメントも深刻な問題となっています。経験豊富な先輩看護師が新人や中堅看護師に対して、業務上必要のない厳しい指導や人格を否定するような発言を行うケースが報告されています。

これらの事例では、被害者が退職を余儀なくされたり、精神的な不調を訴えたりするケースが多く見られます。医療現場の特殊性を理由に不適切な指導が正当化されることがありますが、人格を否定する行為は決して許されるものではありません。

医療現場では「患者のため」という大義名分でパワハラが見過ごされがちですが、適切な指導とハラスメントは明確に区別する必要があります。

企業でのパワハラ最新事例

一般企業においても、パワーハラスメントは深刻な問題として認識されています。上司から部下への不適切な指導や、同僚間での嫌がらせなど、様々な形態のハラスメントが発生しています。企業でのパワハラ最新事例を分析することで、職場環境改善の重要性が浮き彫りになります。

飲食業界での暴力・暴言事例

ジョナサン東京都港区芝公園店で発生した事例は、飲食業界でのパワハラの深刻さを示しています。2020年9月から2022年4月まで、30代の従業員が店長と副店長から暴力・暴言・土下座の強要などのパワーハラスメントを繰り返し受けました。

2021年8月には暴力によって被害者が肋骨を骨折する事態に発展しました。さらに、被害者は勤怠記録を付けずに働くよう指示され、月190時間もの残業を強いられていました。三田労働基準監督署が労働災害として認定し、加害者らは懲戒解雇処分となりました。

小売業界での継続的な嫌がらせ事例

東急ハンズ心斎橋店で発生した事例では、30歳の従業員が「残業予算」の範囲内で残業するよう指導される一方で、予算内では終わらない過剰な仕事量を課せられました。サービス残業を強いられ、マネージャーから怒鳴り散らされ続けた結果、心身に不調をきたし、最終的に心臓性突然死で亡くなりました。

この事例では、遺族が労災申請を行い、大阪中央労基署が労災認定しました。その後、遺族は会社を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こし、神戸地裁は東急ハンズに計7837万円の支払いを命じる判決を下しています。

公務員職場でのパワハラ最新事例

公務員職場においても、パワーハラスメントは深刻な問題となっています。階級制度が明確で、上下関係が厳格な公務員組織では、権力を背景とした不適切な指導や嫌がらせが発生しやすい環境があります。近年では、消防署や県庁などでの事例が注目されています。

消防署での暴力・強要事例

岡山県津山圏域消防組合で発生した事例では、50代の消防司令が部下に対して「いっちょやるか」と言いながらタックルを行い、骨折させるという悪質な事例が報告されています。この行為は明らかに業務上の必要性を欠いた暴力行為であり、組織は加害者を減給処分としました。

また、田原市消防本部では司令長が同僚2人の頭を叩くパワハラを行い、懲戒処分を受けています。加害者は「あいさつのつもりだった」と弁明していますが、相手の同意なく身体に触れる行為は明らかにハラスメントに該当します。

- 業務上の必要性がない身体接触

- 威圧的な態度での指導

- 人格を否定するような発言

- 過度な叱責や罵倒

県庁での金銭強要・屈辱的行為事例

熊本県農水商工局で発生した事例は、公務員職場でのパワハラの悪質さを示しています。係長と技術参事が、2009年6月から2011年7月頃まで部下の職員に対し、公用車の運転ミスをきっかけに寿司やウナギなどの昼食を次々に奢らせました。

最終的に被害額は100万円以上に達し、さらに正座を強要するなどの屈辱的な行為も繰り返されました。この事例では、加害者2名が停職6ヶ月の処分を受けています。公務員という立場を利用した金銭の強要は、特に悪質なパワハラ行為として厳しく処罰されています。

セクハラとの複合的な最新事例

近年のハラスメント事例では、パワーハラスメントとセクシュアルハラスメントが複合的に発生するケースが増加しています。権力を背景とした不適切な身体接触や性的な発言など、被害者により深刻な精神的苦痛を与える事例が報告されています。これらの事例は、職場でのハラスメント防止対策の重要性を浮き彫りにしています。

地方自治体首長による身体接触強要事例

岐阜県岐南町で発生した事例では、町長が女性職員との雑談の中で「手相を見てあげる」「僕の手すべすべでしょう」などと言って女性の手に触れたり、自分の手に触らせることを要求したりしていました。

被害者は町長という地位を背景とした要求を断りきれず、やむを得ず手を差し出していました。他の女性職員に対しても同様の行為を行っていましたが、男性職員で同様の行為を求められた人はいませんでした。週刊誌報道によって事実が発覚し、町長は辞職に追い込まれています。

地位や権力を利用したハラスメントは特に悪質です。被害者が「同意した」ように見えても、実際は断れない状況に追い込まれているケースがほとんどです。

大学での教員による学生への複合ハラスメント事例

大学においても、教員から学生に対するパワーハラスメントとセクシュアルハラスメントの複合事例が報告されています。沖縄県立芸術大学では、50代の男性講師が複数の学生の体を触るセクハラ行為を行い、解雇処分となりました。

また、山梨大学では教授が学生・教員に対してパワハラを行い、「人格・尊厳傷つける発言」を繰り返したとして諭旨解雇処分を受けています。大学という教育機関においても、権力関係を背景としたハラスメントが深刻な問題となっています。

これらの最新事例から分かるように、パワーハラスメントは職種や業界を問わず発生する深刻な問題です。適切なコミュニケーションと相互尊重の精神を持って職場環境を改善していくことが、すべての働く人にとって重要な課題となっています。

よくある質問

回答 教育現場と医療現場でのパワハラ事例が特に多く報告されています。これらの業界は上下関係が厳格で、閉鎖的な環境であることが要因とされています。

回答 優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えており、労働者の就業環境が害されることが基準です。身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離しなど6つの類型があります。

「指導」の名目でも、人格を否定する発言や過度な叱責はパワハラに該当する可能性が高いです。

回答 精神的苦痛に対する慰謝料や治療費、休業損害などが認められます。重大な事例では数千万円から1億円を超える損害賠償が命じられたケースもあります。

回答 セクハラとパワハラが複合的に発生するケースや、SNSやデジタル技術を使った嫌がらせが増加しています。また、リモートワーク環境でのハラスメントも新たな問題として浮上しています。

働き方の多様化に伴い、ハラスメントの形態も変化しています。企業は新しい環境に対応した防止策を講じる必要があります。

回答 相談窓口の設置、定期的な研修の実施、就業規則への明記が基本的な対策です。また、事案発生時の迅速な調査と適切な処分、再発防止策の徹底も重要な要素となります。