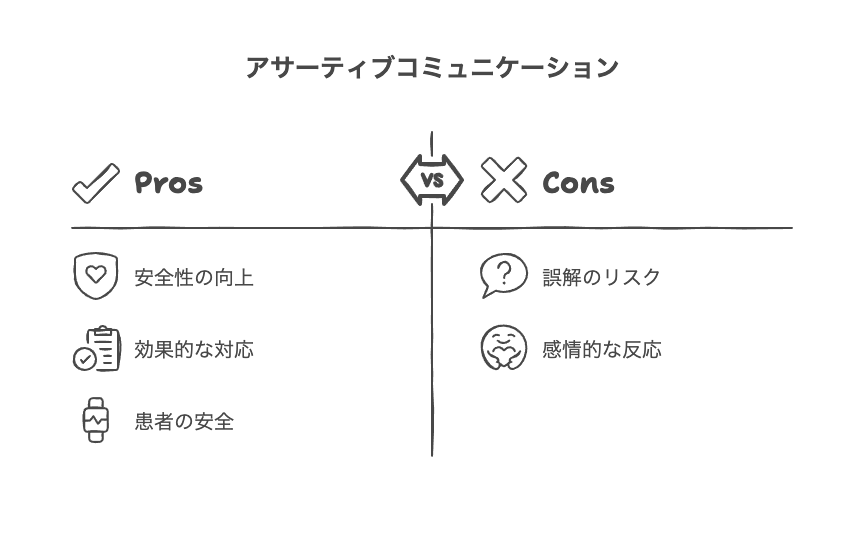

看護現場におけるアサーティブコミュニケーションは、患者ケアの質向上と職場環境の改善に重要な役割を果たしています。医療チームでの円滑な連携と効果的な患者対応を実現するための具体的な事例を通じて学んでいきましょう。

看護編アサーティブコミュニケーションの例まとめ

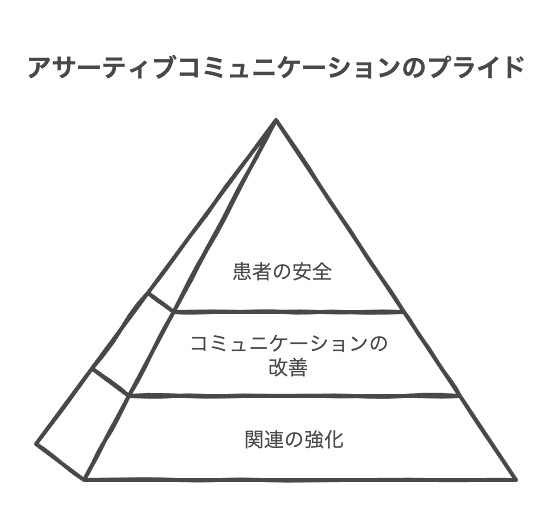

看護現場でのアサーティブコミュニケーションは、患者の安全と医療の質を向上させる重要なスキルです。医師、看護師、患者、家族といった様々な関係性の中で、自分の意見を適切に伝えながら相手を尊重する技術が求められます。チーム医療が中心となる現代の医療現場では、このコミュニケーション能力が患者ケアの成果に直結します。

看護編アサーティブコミュニケーションの例まとめでは、実際の医療現場で発生する具体的な場面を通じて、効果的な自己表現と相手への配慮を両立する方法を習得できます。これらの事例を理解することで、日常的な看護業務において建設的で安全なコミュニケーションを実践できるようになります。

医師との連携における実践例

医師との連携場面では、専門知識と経験に基づいた適切な情報共有が重要です。例えば、医師の指示に疑問を感じた場合、「先生、この指示についてですが、患者さんの現在の状況は○○です。もう少し詳しく教えていただけますか」といった表現が効果的です。

このアプローチにより、医師の判断を尊重しながらも患者の安全を確保するための確認ができます。単純に指示に従うのではなく、看護師としての専門的な観察に基づいた建設的な質問を行うことで、医療チーム全体の判断精度が向上します。

患者・家族との対話における活用法

患者や家族との対話では、医療情報の伝達と感情的なサポートを両立させる必要があります。患者が治療に不安を感じている場合、「お気持ちはよく分かります。この治療について、どの部分が一番心配でしょうか」といった共感を示しながら具体的な不安を聞き出す表現が有効です。

また、家族からの過度な要求に対しては、「ご家族の思いは十分理解できます。ただ、患者さんの安全を考慮すると、この方法が最適だと考えています。他にご心配な点があれば、一緒に考えさせてください」といった形で、理解を示しながら専門的な判断を伝えることができます。

看護現場では生命に関わる判断が多いため、遠慮しすぎて重要な情報を伝えないことが最も危険です。患者の安全を第一に考えた建設的な発言を心がけましょう。

同僚看護師との協働事例

同僚看護師との協働では、チームワークを維持しながら業務の質を向上させることが重要です。経験年数や専門分野の違いを超えて、お互いの知識と技術を活かした協力関係を築く必要があります。先輩・後輩関係、同期同士、他部署との連携など、様々な関係性において適切なコミュニケーションが求められます。

効果的な協働を実現するためには、相手の立場や状況を理解しながら、自分の意見や提案を明確に伝える技術が必要になります。同僚看護師との協働事例では、チーム全体の看護の質向上を目指した建設的な対話方法を学ぶことができます。

先輩・後輩間での指導場面

先輩から後輩への指導では、技術向上と自信構築を両立させることが重要です。後輩が処置でミスをした場合、「昨日の患者さんの処置について、一緒に振り返りをしてみませんか。私も最初は同じようなことがありました」といった表現により、責めるのではなく学習機会として捉える姿勢を示せます。

逆に後輩から先輩への相談では、「○○の処置について教えていただきたいことがあります。お時間のある時に相談させてください」といった形で、相手の都合を考慮しながら学習意欲を示すことが効果的です。このような相互尊重の関係により、職場全体の学習環境が向上します。

業務分担と協力体制の構築

業務分担の調整では、チーム全体の効率性と個人の能力を考慮した提案が重要です。忙しい同僚に協力を求める場合、「今、手術室からの患者さんの受け入れ準備で手が離せません。もし可能でしたら、3号室の患者さんの検温をお願いできますか」といった具体的で理由を明確にした依頼が効果的です。

また、自分の業務負荷が過大になった場合には、「現在担当している患者さんが5名で、全員が重症度が高い状況です。安全なケアを提供するために、どなたか1名の患者さんを交代していただけないでしょうか」といった形で、患者の安全を最優先とした調整を求めることができます。

| 場面 | アサーティブな表現例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 指導場面 | 「一緒に振り返りをしてみませんか」 | 学習環境の向上 |

| 業務依頼 | 「もし可能でしたら○○をお願いできますか」 | 協力関係の構築 |

| 負荷調整 | 「安全なケアのために調整をお願いします」 | 患者安全の確保 |

緊急時・困難な状況での対応例

医療現場では緊急事態や困難な状況が頻繁に発生し、そのような場面でこそアサーティブコミュニケーションの真価が発揮されます。時間的制約がある中でも、正確な情報伝達と適切な判断を行うためには、冷静で明確なコミュニケーションが不可欠です。生命に関わる状況では、遠慮や曖昧さが患者の安全を脅かす可能性があります。

緊急時のコミュニケーションでは、簡潔性と正確性を両立させながら、チーム全体が迅速かつ適切に行動できる情報共有が求められます。また、困難な患者対応や家族への説明など、感情的になりやすい場面でも建設的な対話を維持する技術が重要になります。

救急・急変時の情報伝達

患者の急変時には、SBAR(Situation、Background、Assessment、Recommendation)形式を活用したアサーティブな報告が効果的です。「Dr.○○、3号室の患者さんの状態が変化しました。血圧が80/40に低下し、意識レベルも低下しています。輸液の増量と昇圧剤の検討をお願いします」といった形で、状況・背景・評価・提案を明確に伝えます。

このような構造化された報告により、医師は迅速かつ適切な判断を行うことができ、患者の生命を守ることにつながります。緊急時であっても感情的にならず、必要な情報を論理的に整理して伝える技術が重要です。

困難な患者・家族への対応

治療に非協力的な患者や感情的になっている家族への対応では、共感を示しながらも必要な医療行為を継続するためのアサーティブなアプローチが必要です。「お気持ちはよく分かります。ただ、この治療を中断すると病状が悪化する可能性があります。一緒に最良の方法を考えませんか」といった表現が効果的です。

また、家族からの過度な要求に対しては、「ご家族の愛情は十分理解できます。しかし、医療安全の観点から、この方法は推奨できません。代わりに○○という方法はいかがでしょうか」といった形で、理解を示しながら代替案を提示することで建設的な解決を図ることができます。

緊急時こそ冷静なコミュニケーションが重要です。感情的になりがちな場面でも、患者の安全を最優先に考えた論理的な対話を心がけましょう。

多職種連携での実践事例

現代の医療現場では、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカーなど多様な専門職が連携してチーム医療を提供しています。それぞれの専門性を活かしながら、患者にとって最適なケアを実現するためには、職種間の効果的なコミュニケーションが不可欠です。異なる専門領域の知識と視点を統合し、包括的な医療サービスを提供するためのアサーティブなコミュニケーション技術が求められます。

多職種連携では、各専門職の役割と責任を理解しながら、自分の専門領域からの意見を適切に発信し、他職種からの提案を建設的に受け入れる姿勢が重要になります。多職種連携での実践事例では、専門性を活かした協働と患者中心のケア実現を目指したコミュニケーション方法を学べます。

カンファレンスでの発言と提案

多職種カンファレンスでは、看護師としての観察と評価に基づいた発言が重要です。「患者さんの日常生活動作について、昨日から歩行時のふらつきが見られます。理学療法士の先生に評価をお願いしたいのですが、いかがでしょうか」といった形で、具体的な観察事実に基づいた提案を行います。

また、他職種からの提案に対しても、看護の視点から建設的な意見を述べることが大切です。「栄養士さんの提案は素晴らしいと思います。ただ、患者さんは嚥下に不安があるため、食事形態について相談させてください」といった形で、協力的な姿勢を示しながら安全性への配慮を伝えることができます。

専門性を活かした情報共有

看護師は24時間患者に最も近い位置でケアを提供するため、他職種にとって貴重な情報源となります。薬剤師に対しては「昨夜から患者さんが薬の副作用と思われる症状を訴えています。具体的には○○の症状です」といった形で、薬物療法の安全性に関する重要な情報を提供します。

ソーシャルワーカーとの連携では、「患者さんが退院後の生活について不安を表現されています。特に家族のサポート体制について心配されているようです」といった形で、患者の心理社会的な状況を共有し、包括的な支援計画の立案に貢献することができます。

- 各職種の専門性を理解し尊重する姿勢

- 看護師としての観察に基づいた具体的な情報提供

- 患者の安全と最善の利益を最優先とした発言

- 他職種からの提案に対する建設的な反応

- チーム全体の目標達成に向けた協力的な態度

実践のポイントと継続的改善

看護現場でアサーティブコミュニケーションを効果的に実践するためには、理論的な理解だけでなく、日常的な練習と継続的な改善が重要です。医療現場特有の時間的制約や緊急性、生命に関わる判断などの特殊な環境下でも、一貫して建設的なコミュニケーションを維持するためには、意識的な訓練と振り返りが必要になります。

また、個人のスキル向上だけでなく、職場全体でアサーティブコミュニケーションを推進することで、医療の質と安全性の向上、職員の満足度向上、患者・家族との信頼関係構築など、多面的な効果を期待できます。継続的な学習と実践により、より高いレベルの看護ケアを提供できるようになります。

日常業務での実践と振り返り

日常業務の中でアサーティブコミュニケーションを実践するためには、まず小さな場面から意識的に取り組むことが重要です。申し送りでの情報伝達、患者への説明、同僚との相談など、日常的に発生する場面を活用してスキルを磨いていきます。

実践後は必ず振り返りを行い、効果的だった点と改善すべき点を分析します。「今日の医師への報告では、具体的な数値を示したことで迅速な対応につながった」「患者さんへの説明で、もう少し分かりやすい言葉を使えばよかった」といった具体的な評価を行うことで、継続的な改善を図ることができます。

チーム全体での取り組みと文化醸成

個人レベルでの実践に加えて、チーム全体でアサーティブコミュニケーションを推進することで、より大きな効果を期待できます。定期的な勉強会やロールプレイング研修を通じて、チーム全体のスキル向上を図ります。また、良い事例の共有や相互フィードバックにより、学習効果を高めることができます。

管理者は、アサーティブなコミュニケーションを評価し、推奨する職場文化を醸成することが重要です。「建設的な意見交換が歓迎される」「患者の安全のための発言が評価される」といった環境を作ることで、すべてのスタッフが安心してアサーティブなコミュニケーションを実践できるようになります。

看護現場でのアサーティブコミュニケーションは、単なるスキルではなく患者の生命と安全を守るための重要なツールです。継続的な実践により、必ず看護の質が向上します。

看護現場におけるアサーティブコミュニケーションの実践例を通じて、医療チームでの効果的な連携と患者ケアの質向上を実現する方法を学びました。これらの事例を参考に、日常的な看護業務の中で建設的で安全なコミュニケーションを実践し、より良い医療環境の構築に貢献していきましょう。

よくある質問

回答 患者の安全確保と医療の質向上に直結するためです。チーム医療において、看護師が適切に情報共有や意見表明を行うことで、医療ミスの防止と効果的な患者ケアが実現できます。

回答 患者の現在の状況を具体的に伝え、「もう少し詳しく教えていただけますか」といった質問形式で確認することが効果的です。医師の判断を尊重しながらも、看護師としての専門的な観察に基づいた建設的な確認を行うことが重要です。

看護現場では生命に関わる判断が多いため、遠慮しすぎて重要な情報を伝えないことが最も危険です。患者の安全を第一に考えた建設的な発言を心がけましょう。

回答 SBAR形式(状況・背景・評価・提案)を活用して、簡潔かつ正確に情報を伝えることが重要です。緊急時であっても感情的にならず、必要な情報を論理的に整理して報告することで、迅速で適切な医療判断につながります。

回答 「一緒に振り返りをしてみませんか」といった協力的な表現を使い、学習機会として捉える姿勢を示すことが効果的です。DESC法を活用して、客観的な事実から始めて建設的な提案につなげることで、良好な関係を維持しながら意見交換ができます。

新人看護師の方は特に遠慮しがちですが、患者の安全のための発言は必要なことです。経験を積みながら、徐々に自信を持って発言できるようになりましょう。

回答 各職種の専門性を理解し尊重しながら、看護師としての24時間の観察に基づいた具体的な情報を提供することが重要です。「患者さんの状況は○○です」といった事実に基づいた発言により、チーム全体の判断精度向上に貢献できます。