グローバル化が進む現代社会では、異なる文化背景を持つ人々とのコミュニケーションの機会が増えています。ビジネスの場面でも日常生活でも、文化的な違いを理解し、効果的にコミュニケーションを取ることが重要になってきました。この記事では、異文化コミュニケーションの理論について、わかりやすく解説します。異文化間の理解を深め、より良いコミュニケーションを実現するためのヒントを見ていきましょう。

異文化コミュニケーション理論の基礎と発展

異文化コミュニケーションとは、異なる文化背景を持つ人々の間でのコミュニケーションプロセスを研究する学問です。この分野は、人類学者エドワード・ホールの研究を基盤として発展してきました。

異文化コミュニケーション理論は、文化がいかにコミュニケーションに影響を与えるかを理解し、文化的な違いを超えた効果的なコミュニケーション方法を見出すための体系的な考え方です。

異文化コミュニケーション研究の歴史

異文化コミュニケーション研究は1960年代から本格的に始まりました。エドワード・ホールは「隠れた次元」という概念を提唱し、空間や時間の使い方が文化によって異なることを明らかにしました。これが現代の異文化コミュニケーション研究の基礎となっています。

当初は主に外交官や海外で働くビジネスパーソンのための実践的な知識として発展しましたが、現在では社会科学の重要な分野として確立されています。人類学、文化研究、言語学、心理学、コミュニケーション研究など、多くの学問分野と関連しながら発展してきました。

ビジネスの国際化が進む中で、異文化コミュニケーションの理解は単なる「あると便利なスキル」から「必須の基本能力」へと変化しています。文化的背景の異なるチームをまとめるリーダーにとって、これらの理論を実践に活かすことは今や不可欠です。

異文化コミュニケーション能力の構成要素

異文化コミュニケーション能力とは、異なる文化背景を持つ人々と適切かつ効果的にコミュニケーションを取る能力のことです。この能力は主に以下の要素から構成されています。

- 文化的自己認識:自分自身の文化がコミュニケーションスタイルに与える影響を理解する能力

- 文化的知識:他の文化の価値観、信念、行動パターンについての知識

- 適応能力:異なる文化的文脈に合わせてコミュニケーションスタイルを調整する能力

- 共感能力:異なる文化的視点を理解し尊重する能力

- 効果的なコミュニケーションスキル:言語的・非言語的コミュニケーションを適切に使い分ける能力

これらの要素をバランスよく発達させることで、異文化間での誤解を減らし、より効果的なコミュニケーションを実現することができます。特に重要なのは、自分自身の文化的背景を客観的に理解することです。自分の文化的前提に気づくことで、他の文化の視点をより深く理解できるようになります。

ホフステードの文化的次元理論で紐解く異文化の違い

異文化コミュニケーション理論の中でも特に影響力が大きいのが、オランダの社会心理学者ゲールト・ホフステードが提唱した「文化的次元理論」です。この理論は、文化の違いを数値化して比較できる枠組みを提供しています。

6つの文化的次元とその影響

ホフステードの理論では、文化の違いを以下の6つの次元で分析します。

- 権力格差指数:社会における権力の不平等さをどの程度受け入れるか

- 個人主義 vs 集団主義:個人の利益を重視するか、集団の調和を重視するか

- 男性らしさ vs 女性らしさ:競争や達成を重視するか、協力や生活の質を重視するか

- 不確実性回避:曖昧さや不確実な状況にどの程度不安を感じるか

- 長期志向 vs 短期志向:伝統の尊重と将来への投資のバランス

- 享楽 vs 抑制:人生の楽しみや欲求の充足をどの程度重視するか

例えば、日本は集団主義的で不確実性回避指数が高い文化とされています。そのため、グループの調和を重視し、明確なルールや手順を好む傾向があります。一方、アメリカは個人主義的で不確実性回避指数が低く、個人の自由や革新を重視し、曖昧さに比較的寛容です。

文化的次元理論の実践的応用

ホフステードの理論は、異文化間のビジネスコミュニケーションにおいて特に役立ちます。例えば、権力格差の大きい文化(タイ、マレーシアなど)では、階層を尊重したコミュニケーションが重要になります。上司からの指示は絶対的なものとして受け止められ、部下からの意見具申は控えめになる傾向があります。

国際チームをマネジメントする際は、ホフステードの次元を意識すると驚くほど人間関係が円滑になります。例えば、個人主義の強いアメリカ人スタッフには個人の成果を明確に評価し、集団主義の強い日本人スタッフにはチーム全体の成功を強調するなど、モチベーション戦略を調整するとうまくいくことが多いですよ。

また、不確実性回避指数の高い文化(日本、ドイツなど)では、詳細な計画や明確な指示が好まれます。プロジェクトを進める際には、具体的なスケジュールや手順を示すことが重要です。一方、不確実性回避指数の低い文化(イギリス、スウェーデンなど)では、柔軟性や創造性が重視され、大まかな方向性を示すだけでも十分な場合があります。

異文化コミュニケーションにおいては、ホフステードの文化的次元理論を理解し、相手の文化的背景に合わせたコミュニケーションスタイルを選択することで、誤解を減らし、より効果的な関係構築が可能になります。

コミュニケーション適応理論から学ぶ異文化間の調整方法

異文化コミュニケーションを円滑に進めるためには、相手の文化に合わせて自分のコミュニケーションスタイルを調整する能力が重要です。この考え方の基盤となっているのが「コミュニケーション適応理論」です。

コミュニケーション適応のメカニズム

コミュニケーション適応理論は、ハワード・ギルスによって提唱されました。この理論によれば、人々は会話の中で相手に近づいたり(収束)、あるいは距離を置いたり(分岐)することでコミュニケーションを調整しています。

例えば、外国人と話す際に、ゆっくりと簡単な言葉で話したり、相手の話し方に合わせたりするのは「収束」の例です。逆に、自分のアイデンティティを強調するために、あえて方言を強めたり、専門用語を使ったりするのは「分岐」の例となります。

- 収束(コンバージェンス):相手に合わせてコミュニケーションスタイルを調整すること

- 分岐(ダイバージェンス):自分のアイデンティティを維持・強調するためにあえて違いを示すこと

- 過剰適応:必要以上に相手の文化に合わせようとすること(時に不自然さや不誠実さを感じさせる)

- 過少適応:相手の文化に対する配慮が足りないこと(無礼や無関心と受け取られる可能性)

適応のバランスを取ることが重要です。相手の文化に敬意を示しつつも、自分のアイデンティティを完全に失わないようにすることで、より自然で効果的なコミュニケーションが可能になります。

異文化適応のプロセスと戦略

異文化適応は一朝一夕に身につくものではなく、段階的なプロセスを経て発達します。一般的に以下のような段階を経ると言われています。

ハネムーン期:新しい文化に対する興奮や好奇心が強い時期

文化ショック期:違いによるストレスや不満が生じる時期

適応期:新しい文化の理解が深まり、対処法を学ぶ時期

習熟期:新しい文化の中で自然に振る舞えるようになる時期

海外赴任者のサポートでよく見られるのが、文化ショック期の過小評価です。「最初は順調だったのに、3ヶ月目から急にパフォーマンスが落ちた」というケースは珍しくありません。これは自然なプロセスであることを理解し、この時期を乗り越えるための心理的サポートを事前に準備しておくことが重要です。

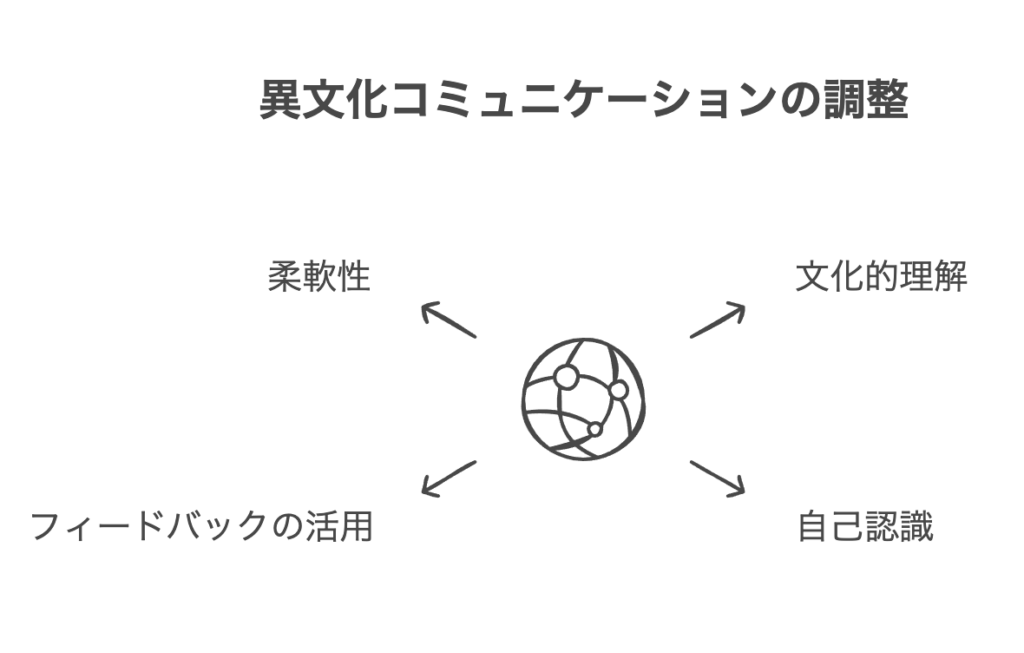

効果的な異文化適応のためには、以下のような戦略が有効です。

- 積極的な観察と学習:相手の文化の価値観や行動パターンを意識的に観察し学ぶ

- 柔軟性の維持:自分のやり方が唯一の正しい方法ではないという認識を持つ

- コミュニケーションスタイルの調整:状況に応じて直接的/間接的、形式的/非形式的なスタイルを使い分ける

- フィードバックの活用:誤解や問題が生じた際に、オープンに話し合い学びとする

- 文化的仲介者の活用:両方の文化に精通している人からアドバイスを得る

コミュニケーション適応理論の視点から見ると、異文化コミュニケーションの成功は、相手の文化に対する理解と尊重を示しつつ、適切なバランスで自分のコミュニケーションスタイルを調整する能力にかかっています。

不安・不確実性管理理論と異文化コミュニケーションの心理的側面

異文化コミュニケーションにおいては、言語や行動の違いだけでなく、心理的な側面も重要な役割を果たします。ウィリアム・グディカンストが提唱した「不安・不確実性管理理論と異文化コミュニケーションの心理的側面

異文化コミュニケーションにおいては、言語や行動の違いだけでなく、心理的な側面も重要な役割を果たします。ウィリアム・グディカンストが提唱した「不安・不確実性管理理論」は、異文化間のコミュニケーションにおける心理的プロセスを理解するための重要な枠組みを提供しています。

不安と不確実性の影響

不安・不確実性管理理論によれば、異文化コミュニケーションにおいては、「不安」と「不確実性」という2つの心理的要素が大きな影響を与えます。

不安とは、異文化の相手とのコミュニケーションに対する緊張や心配の感情です。「自分の言動が誤解されないだろうか」「失礼なことをしてしまわないだろうか」といった懸念が含まれます。一方、不確実性とは、相手の考えや行動を予測できない状態のことです。「この状況で相手はどう反応するだろうか」「この言葉は相手にどう解釈されるだろうか」といった予測の難しさを指します。

- 適度な不安:コミュニケーションに注意を払い、相手への配慮を促す

- 過度な不安:コミュニケーションを避けたり、自然な交流を妨げたりする

- 適度な不確実性:相手に対する好奇心や学びの姿勢を促進する

- 過度な不確実性:誤解や偏見を生み、効果的なコミュニケーションを阻害する

この理論の重要なポイントは、不安と不確実性は完全になくすべきものではなく、適切なレベルに管理することが重要だという点です。不安や不確実性が低すぎると、相手の文化に対する配慮が足りなくなり、高すぎるとコミュニケーション自体が困難になります。

異文化ビジネスの現場では、「完璧にやろう」という過度な不安が逆効果になることがよくあります。少し間違えても良いという余裕を持ち、むしろ自分の不慣れさを素直に認めることで、相手側も協力的になることが多いんですよ。完璧を目指すより、学ぶ姿勢を見せることが重要です。

効果的な不安・不確実性の管理方法

不安と不確実性を適切なレベルに管理するためには、以下のような方法が効果的です。

まず、相手の文化に関する知識を増やすことで不確実性を減らすことができます。相手の文化の価値観、コミュニケーションスタイル、非言語行動などについて学ぶことで、相手の行動をより正確に予測できるようになります。

次に、マインドフルネスを実践することも重要です。これは、自分の感情や思考に気づき、先入観や偏見に囚われずに相手と接することを意味します。自分の不安を認識し、それが行動にどう影響しているかを理解することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

さらに、異文化の人々との積極的な交流も効果的です。実際の交流経験を通じて、相手の文化に対する理解が深まり、不安や不確実性が適切なレベルに調整されていきます。

不安・不確実性管理理論の観点からは、異文化コミュニケーションの成功には、相手の文化に関する知識を増やし、自己認識を高め、実践的な交流経験を積むことで、不安と不確実性を適切なレベルに管理することが不可欠です。

高・低コンテキスト文化理論で読み解く異文化コミュニケーションの特徴

エドワード・ホールが提唱した「高・低コンテキスト文化理論」は、異文化コミュニケーション理論の中でも特に実用的で理解しやすい概念です。この理論は、文化によってコミュニケーションの文脈(コンテキスト)への依存度が異なることを説明しています。

高コンテキスト文化と低コンテキスト文化の特徴

高コンテキスト文化とは、コミュニケーションにおいて言葉以外の要素(状況、関係性、非言語的手がかりなど)に多くの情報が含まれる文化のことです。日本、中国、韓国などの東アジア諸国やアラブ諸国などが典型的な高コンテキスト文化とされています。

一方、低コンテキスト文化とは、情報のほとんどが明示的な言葉によって伝えられる文化のことです。アメリカ、ドイツ、スカンジナビア諸国などが典型的な低コンテキスト文化とされています。

- 高コンテキスト文化の特徴:言葉少なに、暗黙の了解を重視、関係性を優先、間接的表現を好む

- 低コンテキスト文化の特徴:明確な言葉で伝える、詳細な説明を重視、用件を優先、直接的表現を好む

例えば、日本のビジネス環境では「検討します」という言葉が実質的な断りを意味することがありますが、アメリカのビジネス環境では同じ言葉が本当に検討するという意味で受け取られることがあります。このような違いは、コミュニケーションスタイルの違いから生じるものです。

コンテキスト理解に基づくコミュニケーション戦略

高・低コンテキスト文化の違いを理解することで、異文化コミュニケーションをより効果的に行うことができます。以下に、それぞれの文化とのコミュニケーションにおける戦略を紹介します。

高コンテキスト文化とのコミュニケーションでは、言葉だけでなく、状況や関係性、非言語的な手がかりにも注意を払うことが重要です。また、直接的な表現を避け、相手の立場や感情に配慮した間接的な表現を用いることが効果的です。さらに、関係構築に時間をかけ、信頼関係を築くことが、その後のコミュニケーションをスムーズにします。

高コンテキスト文化と低コンテキスト文化の間のビジネスでは、「明文化する文化」と「空気を読む文化」の衝突が起きやすいものです。特に契約書の扱いに注目すると違いがわかりやすいですね。低コンテキスト文化では「書かれていないことはない」と考えますが、高コンテキスト文化では「書かれていなくても当然のこと」が存在します。この違いを理解していないと、思わぬトラブルになることがあります。

一方、低コンテキスト文化とのコミュニケーションでは、明確かつ詳細な情報提供を心がけることが重要です。曖昧な表現や婉曲的な言い回しは避け、直接的に意図を伝えることが効果的です。また、議論や意見の相違を個人的な対立と捉えず、建設的な意見交換として受け止める姿勢も大切です。

高・低コンテキスト文化理論の視点から見ると、効果的な異文化コミュニケーションのためには、相手の文化のコンテキスト依存度を理解し、それに合わせたコミュニケーションスタイルを選択することが重要です。

異文化コミュニケーション理論を実践に活かすための具体的アプローチ

これまで紹介してきた異文化コミュニケーション理論は、実際のコミュニケーション場面でどのように活用できるのでしょうか。ここでは、理論を実践に結びつけるための具体的なアプローチを紹介します。

異文化コミュニケーションスキルの向上方法

異文化コミュニケーション能力を高めるためには、以下のようなスキルを意識的に磨くことが重要です。

まず、積極的な傾聴スキルを身につけることが大切です。相手の言葉だけでなく、非言語的なメッセージにも注意を払い、理解しようとする姿勢を示します。また、質問を通じて相手の考えや意図を明確にし、誤解を防ぐことも重要です。

次に、文化的感受性を高めることも必要です。自分の文化的前提に気づき、それが唯一の「正しい」方法ではないことを理解します。また、相手の文化的背景を考慮し、その視点から状況を理解しようと努めます。

さらに、コミュニケーションスタイルの柔軟な調整も重要です。直接的/間接的、形式的/非形式的など、状況や相手に応じて適切なスタイルを選択します。また、フィードバックを求め、自分のコミュニケーションの効果を常に評価し改善していきます。

- 積極的な傾聴:相手の言葉と非言語メッセージに注意を払い、理解しようとする

- 文化的感受性:自分の文化的前提に気づき、相手の文化的視点を理解しようとする

- スタイルの調整:状況や相手に応じて適切なコミュニケーションスタイルを選択する

- フィードバック活用:自分のコミュニケーションの効果を評価し改善する

- 言語学習:相手の言語や表現方法について学ぶ

ビジネスシーンでの異文化コミュニケーション実践例

異文化コミュニケーション理論は、特にビジネスシーンで役立ちます。以下に、実践的な例を紹介します。

国際会議やミーティングでは、参加者の文化的背景に配慮した進行が重要です。例えば、権力格差の大きい文化からの参加者がいる場合、階層に応じた発言順序を考慮したり、全員が発言しやすい環境を意識的に作ったりすることが効果的です。また、高コンテキスト文化と低コンテキスト文化の参加者が混在する場合は、明確な言葉での説明と非言語的な手がかりの両方を意識的に提供することが有効です。

異文化チームのリーダーシップで成功するコツは、「違いを問題視するのではなく、違いを活かす」という姿勢です。例えば、ドイツ人の緻密さ、アメリカ人の革新性、日本人の調和重視など、それぞれの文化的強みを認識し、適材適所で活かすことで、多様性が強みに変わります。

国際的な交渉においても、文化的背景の理解が重要です。例えば、アメリカのビジネスパーソンは直接的で結果重視の交渉スタイルを好む傾向がありますが、日本や中国のビジネスパーソンは関係構築を重視し、間接的なコミュニケーションスタイルを好む傾向があります。これらの違いを理解し、適切に対応することで、交渉の成功率を高めることができます。

また、国際チームのマネジメントにおいても、文化的背景に配慮したリーダーシップが求められます。例えば、個人主義的な文化のメンバーには個人の成果を明確に評価し、集団主義的な文化のメンバーにはチーム全体の成功を強調するなど、モチベーション戦略を調整することが効果的です。

異文化コミュニケーション理論の実践においては、理論的知識を基盤としつつも、実際の状況や相手に合わせて柔軟に対応する姿勢が最も重要です。文化的違いを尊重しながらも、個人の多様性も認識し、ステレオタイプに囚われない対応が求められます。

異文化コミュニケーション理論の限界と批判的視点

これまで様々な異文化コミュニケーション理論を紹介してきましたが、これらの理論にも限界があることを理解しておくことが重要です。理論を盲目的に適用するのではなく、批判的に検討し、状況に応じて柔軟に活用することが大切です。

文化的ステレオタイプの危険性

異文化コミュニケーション理論の最大の限界の一つは、文化的ステレオタイプを強化してしまう危険性です。例えば、「日本人は間接的」「アメリカ人は直接的」といった一般化は、個人の多様性を無視してしまう可能性があります。

実際には、同じ文化内でも個人差は大きく、また世代や教育背景、個人の経験によっても大きく異なります。さらに、グローバル化の進展により、多くの人々が複数の文化的影響を受けており、単一の文化的カテゴリーに分類することが難しくなっています。

- 個人の多様性:同じ文化内でも個人によってコミュニケーションスタイルは異なる

- 世代間の違い:若い世代は国際的な影響をより強く受けている場合が多い

- 複合的アイデンティティ:多くの人が複数の文化的影響を受けている

- 状況依存性:同じ人でも状況によってコミュニケーションスタイルを変える

したがって、異文化コミュニケーション理論を適用する際には、一般的な傾向として参考にしつつも、個人を先入観で判断しないよう注意することが重要です。相手の反応を観察し、柔軟に対応することが、真の異文化コミュニケーション能力と言えるでしょう。

文化的特徴を知ることは入り口に過ぎません。本当に大切なのは、相手一人ひとりを個人として尊重し、実際のコミュニケーションを通じて理解を深めていく姿勢です。「この人はこの国の人だから、きっとこうだろう」という思い込みが、かえって関係構築の障害になることもあるんですよ。

文化相対主義とグローバル倫理のバランス

異文化コミュニケーション理論では、文化相対主義の視点、つまり「文化は優劣ではなく違いである」という考え方が重視されます。これは異なる文化を尊重する上で重要な視点ですが、同時に倫理的な問題も生じる可能性があります。

例えば、ある文化では受け入れられている行動が、別の文化では人権侵害と見なされることがあります。このような場合、文化的違いを尊重することと、普遍的な倫理観や人権を守ることの間でバランスを取る必要があります。

グローバルビジネスの文脈では、異なる文化的背景を持つ人々が協働する際に、共通の倫理基準や行動規範を設けることが重要です。これにより、文化的多様性を尊重しながらも、公正で効果的な協働が可能になります。

異文化コミュニケーション理論を実践する際には、文化的ステレオタイプに陥らないよう注意し、個人の多様性を認識することが重要です。また、文化的違いを尊重しながらも、普遍的な倫理観とのバランスを考慮することが求められます。

デジタル時代における異文化コミュニケーション理論の新たな展開

インターネットやソーシャルメディアの普及により、異文化コミュニケーションの形態は大きく変化しています。デジタル技術の発展は、異文化間の接触を容易にする一方で、新たな課題も生み出しています。ここでは、デジタル時代における異文化コミュニケーション理論の新たな展開について考えてみましょう。

オンライン異文化コミュニケーションの特徴と課題

オンラインでの異文化コミュニケーションには、対面でのコミュニケーションとは異なる特徴があります。まず、時間と空間の制約が少なくなり、世界中の人々と容易につながることができるようになりました。また、翻訳ツールの発達により、言語の壁も低くなっています。

一方で、非言語コミュニケーション(表情、身振り、声のトーンなど)が制限されるため、誤解が生じやすくなるという課題もあります。特に高コンテキスト文化の人々にとっては、オンラインコミュニケーションでは重要な文脈情報が失われるため、より明示的なコミュニケーションが求められます。

- 時間・空間の制約の減少:異なる時間帯や場所にいる人々との交流が容易に

- 言語障壁の低下:翻訳ツールの発達により、異なる言語間のコミュニケーションが容易に

- 非言語情報の制限:表情や身振りなどの情報が減少し、誤解が生じやすい

- 文化的文脈の希薄化:オンライン空間では文化的背景が見えにくくなる

また、オンラインコミュニケーションでは、文化的アイデンティティが複雑化する傾向があります。インターネット上では、国や民族といった従来の文化的カテゴリーだけでなく、オンラインコミュニティや趣味のグループなど、新たな「文化」が形成されています。これにより、個人は複数の文化的アイデンティティを持ち、状況に応じて異なるアイデンティティを表出させることが可能になっています。

オンラインミーティングでは「カメラオン」の文化的意味が興味深いですね。アメリカではカメラをオンにすることが参加の意思表示と見なされることが多いですが、日本では逆にプライバシーへの配慮からカメラオフを許容する文化もあります。こうした小さな違いが、チームの一体感や信頼関係に大きく影響することがあるんです。

異文化コミュニケーション理論の未来展望

デジタル技術の発展と社会のグローバル化に伴い、異文化コミュニケーション理論も進化を続けています。今後の展望として、以下のような方向性が考えられます。

まず、文化的ハイブリッド性に注目した研究が増えていくでしょう。グローバル化により、純粋な単一文化の影響下にある人は少なくなり、複数の文化的影響を受けたハイブリッドなアイデンティティを持つ人が増えています。こうした複合的なアイデンティティを理解するための新たな理論的枠組みが求められています。

次に、デジタルコミュニケーションに特化した異文化コミュニケーションモデルの発展も期待されます。テキストベースのコミュニケーション、ビデオ会議、ソーシャルメディアなど、それぞれのデジタルプラットフォームにおける文化的差異や効果的なコミュニケーション戦略についての研究が進むでしょう。

さらに、人工知能や機械翻訳の発展により、言語の壁を超えたコミュニケーションがさらに容易になる一方で、文化的ニュアンスの伝達という新たな課題も生まれています。技術と文化の相互作用についての研究も重要な分野となるでしょう。

デジタル時代の異文化コミュニケーション理論は、従来の国や民族を単位とした文化観を超え、より複雑で多層的な文化理解と、テクノロジーを介したコミュニケーションの特性を考慮した新たな理論的枠組みへと発展していくことが予想されます。

異文化コミュニケーション理論は、グローバル化が進む現代社会において、ますます重要性を増しています。文化的背景の違いを理解し、効果的にコミュニケーションを取るための知識と技術は、国際ビジネスの成功だけでなく、多文化共生社会の実現にも不可欠です。

理論的知識を基盤としつつも、個人の多様性を認識し、状況に応じて柔軟に対応する姿勢が、真の異文化コミュニケーション能力と言えるでしょう。異なる文化的背景を持つ人々との出会いを、対立や誤解の源ではなく、学びと成長の機会として捉えることで、より豊かなコミュニケーションが実現できるはずです。

よくある質問

回答 ビジネスの現場で特に役立つ異文化コミュニケーション理論としては、ホフステードの「文化的次元理論」が挙げられます。この理論は権力格差、個人主義vs集団主義、男性らしさvs女性らしさ、不確実性の回避、長期志向vs短期志向などの次元で文化を比較できるため、国際チームのマネジメントや異文化間の交渉において実践的です。また、ホールの「高・低コンテキスト文化理論」も、コミュニケーションスタイルの違いを理解する上で非常に有用です。日本のような高コンテキスト文化では言外の意味や状況理解が重視される一方、アメリカのような低コンテキスト文化では明示的な言葉による伝達が重視されるという違いを理解することで、誤解を減らし効果的なコミュニケーションが可能になります。

理論は単なる知識ではなく、実践のための「地図」です。例えば、日本企業とドイツ企業の協業では、不確実性回避が高いという共通点を活かしつつ、集団主義vs個人主義の違いに配慮するといった具体的な戦略が立てられます。理論を知ることで、相手の行動の「なぜ」が理解できるようになりますよ。

回答 D.I.E.プロセスとは、異文化コミュニケーションにおいて客観性を持つための3つのステップを表す方法です。D(Describe:事実を描写)では、まず観察した事実をそのまま描写します。I(Interpret:仮説を立てる)では、相手がなぜそのような行動や発言をするのかについて、複数の仮説を立てます。E(Evaluation:評価をするためにすり合わせる)では、立てた仮説を相手とすり合わせて確認します。このプロセスの重要なポイントは、すぐに評価や判断に飛びつかず、まず事実を客観的に捉え、複数の解釈の可能性を考慮することです。これにより、自分の文化的フィルターによる誤解や偏見を減らし、より効果的な異文化コミュニケーションが可能になります。

回答 ミルトン・ベネットの異文化感受性発達モデルは、異文化に対する感受性が6つの段階を経て発達するという理論です。

否認(Denial):異文化の存在自体を否定する段階

防御(Defense):自文化を唯一正しいものと信じ、異文化を脅威と感じる段階

最少化(Minimization):文化の違いを表面的なものとして軽視する段階

受容(Acceptance):異文化の違いを認識し、理解し始める段階

適応(Adaptation):異文化の価値観や行動スタイルを実際に取り入れられる段階

統合(Integration):異文化を完全に取り入れ、多文化的なアイデンティティを形成する段階

このモデルは、異文化理解が単なる知識の獲得ではなく、段階的な心理的発達プロセスであることを示しています。グローバル人材育成において、この発達段階を理解し、適切なサポートを提供することが重要です。

海外赴任者の研修では、このモデルを活用することが効果的です。特に「防御」から「最少化」、そして「受容」へと移行する過程でサポートが必要です。「うちのやり方が一番だ」という防御的な態度から、「結局人間は同じ」という最少化の段階を経て、真の文化的違いを理解し尊重できるようになるまでには時間がかかります。この過程を理解していれば、カルチャーショックも成長の一部として前向きに捉えられますよ。

回答 不安・不確実性管理理論(Anxiety/Uncertainty Management Theory)は、ウィリアム・グディカンストによって提唱された理論で、異文化コミュニケーションにおける心理的プロセスに焦点を当てています。この理論によれば、異文化接触時には「不安」(感情的な懸念や緊張)と「不確実性」(相手の考えや行動の予測困難さ)が生じますが、これらが多すぎても少なすぎても効果的なコミュニケーションは難しくなります。

実践的な活用方法としては:

適度な不安レベルの維持:過度の不安はコミュニケーションを避ける行動につながり、不安が低すぎると相手への配慮が欠けます。自分の不安を認識し、適切なレベルに調整しましょう。

相手の文化に関する知識を増やす:相手の文化について学ぶことで不確実性を減らせます。

マインドフルネスの実践:自分の感情や思考に気づき、先入観に囚われずに相手と接することが重要です。

積極的な交流経験:実際の交流を通じて、不安や不確実性を適切なレベルに調整する能力が高まります。

この理論を理解することで、異文化接触における不安や戸惑いは自然なものであり、それを適切に管理することが効果的なコミュニケーションの鍵であると認識できます。

回答 コミュニケーション適応理論(Communication Accommodation Theory)は、ハワード・ギルスによって提唱された理論で、人々が会話の中で相手に近づいたり(収束)、あるいは距離を置いたり(分岐)することでコミュニケーションを調整する過程を説明しています。

この理論の主要な概念には:

収束(Convergence):相手に合わせてコミュニケーションスタイルを調整すること(例:外国人と話す際にゆっくり簡単な言葉で話す)

分岐(Divergence):自分のアイデンティティを維持・強調するためにあえて違いを示すこと(例:自分の文化的特徴を強調する)

過剰適応:必要以上に相手の文化に合わせようとすること(不自然さや不誠実さを感じさせる可能性)

過少適応:相手の文化に対する配慮が足りないこと(無礼や無関心と受け取られる可能性)

異文化コミュニケーションにおいては、相手の文化に敬意を示しつつも、自分のアイデンティティを完全に失わないバランスが重要です。例えば、国際ビジネスの場では、相手の文化的習慣に合わせながらも(収束)、専門家としての自分の立場や価値観も適切に表現する(分岐)ことで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

適応と言っても「完全に相手に合わせる」ことではありません。例えば、日本人が海外で過度に現地化しようとすると、かえって不自然に映ることがあります。むしろ、相手の文化を尊重しながらも、自分らしさや自国の文化的価値も大切にするバランス感覚が、真の異文化コミュニケーション能力です。このバランスを見つけることこそが、グローバルリーダーの資質と言えるでしょう。