ビジネスの世界では、メールの返信が来ないという状況は日常的に発生します。重要な案件や急ぎの依頼であればあるほど、返信の遅れはストレスの原因となりがちです。しかし、催促の仕方を誤ると、相手との関係を悪化させたり、逆効果になったりする可能性もあります。効果的な催促テクニックを身につけることで、スムーズなコミュニケーションを実現し、ビジネスの進行をスピードアップさせることができるでしょう。

返信が来ない理由を理解して効果的な催促を行う

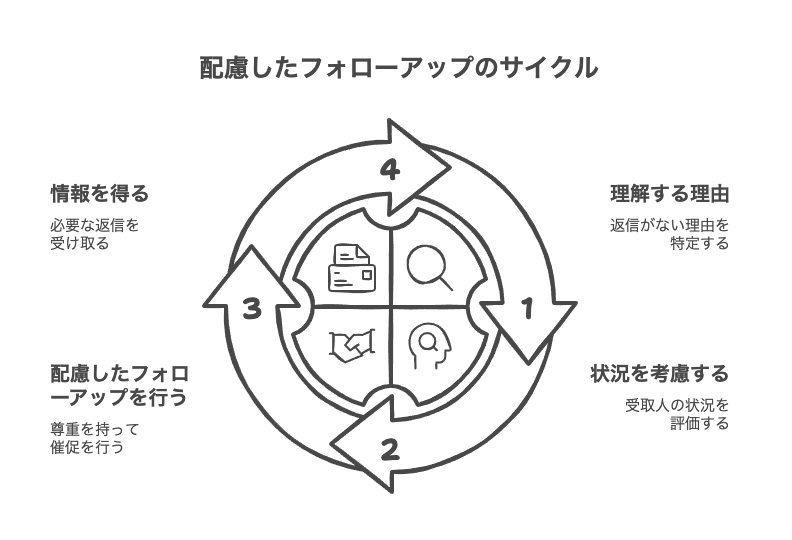

メールの返信がない場合、まずはその理由を考えることが大切です。相手の状況を理解することで、より効果的な催促方法を選ぶことができます。効果的な催促とは、相手の状況を配慮しながらも、必要な返信を確実に得るためのコミュニケーション技術です。

返信が来ない一般的な理由

メールの返信がない理由はさまざまです。多忙で優先順位が低くなっている場合や、返信するための情報が不足している場合、単純に見落としている場合などが考えられます。また、返信の必要性を感じていない、あるいは返信方法に迷っているケースもあります。

これらの理由を理解することで、催促メールの内容や送るタイミングを適切に調整できます。例えば、単なる見落としであれば軽い催促で十分ですが、情報不足が原因であれば、必要な情報を追加して再度依頼する必要があるでしょう。

適切な催促のタイミング

催促メールを送るタイミングは、案件の緊急性や相手との関係性によって異なります。一般的には、初回のメールから3〜5営業日経過しても返信がない場合に最初の催促を行うのが適切です。急ぎの案件であれば、その旨を初回のメールに明記し、1〜2営業日後に催促することも可能です。

また、催促メールは平日の午前中に送ることが効果的です。月曜の朝は相手のメールボックスが週末分のメールで溢れている可能性があるため、火曜から木曜の午前中が理想的なタイミングと言えるでしょう。

催促のタイミングは「相手への配慮」と「自分の必要性」のバランスが大切です。あまりに早すぎる催促は相手に圧迫感を与え、遅すぎると業務に支障をきたします。案件の重要度に応じて適切なタイミングを見極めましょう!

丁寧かつ効果的な催促メールのテクニック

催促メールは、相手に不快感を与えずに行動を促すという難しいバランスが求められます。丁寧さを保ちながらも、明確に返信を求めるテクニックを身につけましょう。効果的な催促メールは、相手への敬意を示しながらも、明確な行動を促す内容と構成を持つことが重要です。

件名の工夫で開封率を高める

催促メールの第一関門は、相手に開封してもらうことです。件名の工夫で開封率を高めることができます。前回のメールの件名に「Re:」をつけるだけでなく、「【ご確認】」「【リマインド】」などの接頭語を追加すると効果的です。ただし、「【至急】」「【重要】」などの言葉は、本当に緊急でない限り使用を控えましょう。

また、具体的な内容や日付を件名に含めることで、相手が内容を把握しやすくなります。例えば「【ご確認】4/15提出予定の企画書について」のように、何についての催促なのかを明確にすると良いでしょう。

本文の構成と表現の工夫

催促メールの本文は、以下の要素を含めると効果的です:

- 丁寧な挨拶から始める

- 前回のメールの内容を簡潔に要約する

- 相手の状況を気遣う言葉を添える

- 明確に返信を求める

- 返信期限がある場合は明示する

- 感謝の言葉で締めくくる

表現の工夫も重要です。「ご確認いただけましたでしょうか」「お返事をお待ちしております」など、柔らかい表現を使いながらも、明確に返信を求める姿勢を示しましょう。また、「お忙しいところ恐縮ですが」「ご多忙の中お手数をおかけして申し訳ございません」といった配慮の言葉を添えることで、押しつけがましさを軽減できます。

催促メールは「サンドイッチ法」が効果的です。柔らかい言葉で挟むことで、中心にある「返信してください」というメッセージが受け入れやすくなります。「感謝→依頼→感謝」の流れを意識してみてください!

返信を促す具体的なフォローアップ戦略

一度の催促で返信が得られないこともあります。そのような場合には、段階的なフォローアップ戦略を立てることが重要です。効果的なフォローアップ戦略とは、相手に適度な圧力をかけながらも、関係性を損なわない形で返信を促す一連のアプローチです。

段階的なフォローアップの計画

フォローアップは、以下のような段階で行うと効果的です:

初回催促(初回メールから3〜5営業日後):丁寧な確認

二回目催促(初回催促から4〜5営業日後):やや具体的に期限や重要性を強調

最終催促(二回目から1週間後):最終確認であることを明示

各段階で、少しずつ表現を変えることが重要です。初回は「ご確認いただけましたでしょうか」という柔らかい表現でも、最終催促では「○月○日までにご返信いただけない場合は、△△と判断させていただきます」というように、具体的な期限と結果を示すことで、返信の必要性を強調します。

メール以外の手段を活用する

メールでの催促が効果がない場合は、他のコミュニケーション手段を検討しましょう。電話、チャットツール、直接訪問など、状況に応じた手段を選ぶことで、返信を得られる可能性が高まります。

特に重要な案件の場合、「お電話でもご連絡させていただきたいと思いますが、ご都合のよい時間帯はございますか」と事前に連絡することで、相手に選択肢を与えながらも、確実に連絡を取る意思を示すことができます。

- 電話:即時の返答が必要な場合や、複雑な内容を説明する必要がある場合

- チャットツール:比較的カジュアルな関係性の場合や、簡潔な確認事項がある場合

- 直接訪問:非常に重要な案件や、他の手段で連絡が取れない場合(事前連絡が望ましい)

状況別の効果的な催促テクニック

催促の方法は、相手との関係性や案件の性質によって調整する必要があります。状況に応じた適切なアプローチを選ぶことで、返信率を高めることができます。状況に応じた催促テクニックを使い分けることで、相手との関係を維持しながらも、必要な返信を効率的に得ることができます。

上司・取引先への催促方法

上司や取引先など、目上の相手への催促は特に慎重さが求められます。敬意を示しながらも、必要な返信を得るためのバランスが重要です。

上司への催促では、「ご多忙のところ恐縮ですが、○○についてのご指示をいただけますと作業を進められます」というように、返信が必要な理由を明確に伝えることが効果的です。自分の業務が滞っていることを伝えることで、返信の必要性を理解してもらいやすくなります。

取引先への催促では、「貴社のご判断を仰ぎたく存じます」「今後のスケジュールを確定させるため、ご回答をお待ちしております」など、相手の立場を尊重する表現を使いながらも、返信の重要性を伝えましょう。

同僚・部下への催促方法

同僚や部下への催促は、上司や取引先への催促よりもやや直接的な表現が可能です。ただし、命令口調にならないよう注意が必要です。

同僚への催促では、「○○の件、進捗状況を教えてもらえますか?」「チームの作業を進めるために、ご返信いただけると助かります」など、協力を求める姿勢で接すると良いでしょう。

部下への催促では、「○○の件の対応状況を教えてください。サポートが必要であれば言ってください」というように、単に催促するだけでなく、必要なサポートを提供する姿勢を示すことで、ポジティブな関係を維持できます。

催促は「相手を責める」ものではなく「一緒に進めるための確認」という姿勢が大切です。特に同僚や部下への催促では、「何か困っていることはない?」という視点を持つと、単なる催促以上の価値あるコミュニケーションになります。

ビジネスメールの返信が来ない状況は、誰もが経験するものです。効果的な催促テクニックを身につけることで、相手との関係を損なうことなく、必要な返信を得ることができます。相手の状況を理解し、適切なタイミングで、丁寧かつ明確な催促を行うことが重要です。

また、催促が必要な状況を減らすためには、初回のメールを明確かつ行動を促す内容にすることも大切です。具体的な期限や必要な情報を最初から明示することで、返信の必要性を相手に理解してもらいやすくなります。

効果的な催促は、ビジネスコミュニケーションを円滑にし、業務の効率化にもつながります。この記事で紹介したテクニックを状況に応じて使い分け、スムーズなビジネスコミュニケーションを実現しましょう。

よくある質問

回答 一般的には初回メールから3〜5営業日後が適切です。ただし、緊急性の高い案件では1〜2営業日後、重要度の低い案件では1週間後が目安となります。

催促のタイミングは「案件の重要度」と「相手との関係性」で調整しましょう。初回メールに「○日までにご返信いただけると助かります」と期限を明記しておくと、その期限の1日前に催促するのがベストです!

回答 前回のメールの件名に「Re:」を付けた上で、「【リマインド】」や「【ご確認】」などの接頭語を追加すると効果的です。具体的な内容や日付を含めると、相手も内容を把握しやすくなります。

回答 2回目はやや具体的に期限や重要性を強調し、3回目は「○日までにご返信がない場合は△△と判断させていただきます」など、最終判断の期限を明示するとよいでしょう。表現は徐々に直接的になりますが、敬意は常に保ちましょう。

催促の回数が増えるごとに「具体性」と「明確さ」を高めていくのがコツです。ただし、相手を責めるような表現は避け、常に協力を求める姿勢を保ちましょう。

回答 2〜3回のメール催促で返信がなく、案件が重要であれば電話も検討すべきです。電話をかける前に「お電話でもご連絡させていただきたいと思いますが、ご都合のよい時間帯はございますか」とメールで予告すると丁寧です。

回答 上司への催促では「ご指示をいただけますと作業を進められます」など業務への影響を伝え、取引先には「貴社のご判断を仰ぎたく」など相手の立場を尊重する表現がより重要です。どちらも敬意を示しつつも、上司にはやや直接的、取引先にはより丁寧な表現を心がけましょう。

相手との関係性に応じた「言葉選び」が催促の成功を左右します。上司には「業務への影響」、取引先には「双方にとってのメリット」を強調すると、返信を得やすくなります。